Ca sent bon dans la chaumière

" On s'éclaire à la chandelle de résine, à la chandelle de suif, ou à la mèche de chanvre que l'on fabrique l'hiver ou que l'on achète aux artisans. On utilise aussi la lampe à pétrole. Le long du mur, un vaisselier contient la vaisselle, les plats, les bols, les poteries en terre cuite. Sur les étagères ajourées, sont exposées les belles assiettes en faïence de Quimper tandis que les couverts sont bien rangés dans l'un des deux tiroirs, l'autre contenant quelques documents importants. Bien encastrée dans la façade de bois, se trouve l'horloge à balancier qui sonne toutes les heures. Au dessus pend un bouquet de buis séché.

Dans la Bretagne ancienne, la décoration du meuble affiche la richesse d'une famille. Le meuble orné de sculptures et de moulures sert souvent de dot aux futurs mariés. Parmi les motifs les plus courants, on retrouve les cercles concentriques, motifs végétaux, animaux, ou encore la "pointe de diamant" sur les armoires.

A droite du vaisselier, un buffet renferme les provisions et les bouteilles. Du côté gauche, la grande cheminée de granit d'où grésille un bon feu de brindilles, réchauffe autant les membres de la famille que la grande marmite de soupe de pommes de terre au lard pour le repas du soir. Au dessus de la cheminée, sur une étagère, vieillissent les portraits des ancêtres et quelques images pieuses protégées par un rideau de lin tombant sur une vingtaine de centimètres, évitant ainsi que trop de fumée ne s'échappe.

Devant la fenêtre, où perce la lumière du jour, la grande table en bois et ses bancs, eux aussi, joliment sculptés de fuseaux, réunit la famille à l'heure des repas ou pour de joyeuses discussions. Du bébé au grand-père, tout le monde est là, alléché par les bonnes odeurs qui s'échappent de la cheminée. La table, tout comme les bans, sert aussi de coffre à provisions. Y sont stockées les légumes du jardin ou la huche à pain. Les accoudoirs du banc, creusés eux aussi, servent de boîte à sel ou à sucre. L'avantage de ces coffres a un but : en plus de conserver les aliments, ils empêchent les éventuelles souris d'approcher la nourriture... De l'autre côté de la porte, là où il fait plus frais, un charnier conserve la viande, le lard, ou le bon beurre frais du jour patiemment réalisé par la mère de famille dans la baratte.

Dans les murs blanchis à la chaux, sont creusées des niches où viennent se " nicher" les pots à lait et la cruche à eau. La marmite de fonte, la crémaillère, la galettoire, la poêle à marron sont disposés dans l'âtre. Une bassine ou une auge de pierre fait office d'évier au dessus duquel sont accrochées au mur des casseroles de cuivre de toute tailles.

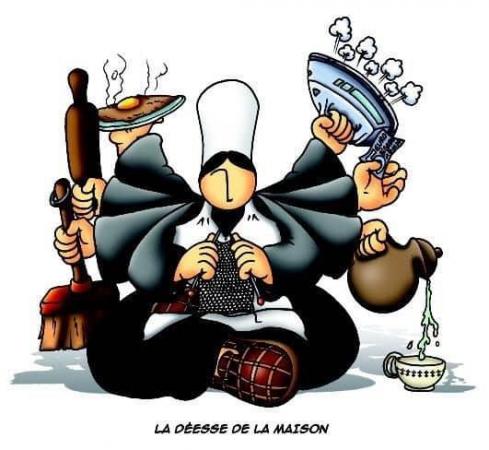

Chaque famille qui a les moyens de nourrir un ou plusieurs cochons peut ainsi se fournir en viande toute l'année. Les cultures légumières connaissent aussi leur heure de gloire : la pomme de terre, le céleri ou les choux garantissent une subsistance en temps de disette. Plus tard, d'autres légumes comme l'artichaut, les carottes, les oignons, ou les haricots garnissent les champs et les potagers. La pêche complète et permet, souvent à grands "coups de sacrifices" de varier les repas. Le matin, la soupe au pain agrémentée de beurre et de lard est de rigueur : Aller travailler aux champs dés l'aube nécessite d'abord de se chauffer l'estomac pour se prémunir du froid. A midi, une bouillie d'avoine, du bon pain aux céréales beurré et un bol de lait chaud tiré du pie de la vache comble le déjeuner. Pour le repas du soir, après la bonne soupe paysanne, les galettes de blé noir ou un excellent kig à farz revigore tout le monde d'une longue et pénible journée de travail pour tous... car si les hommes travaillent aux champs, les femmes s'occupent du ménage, des enfants, des animaux de la ferme, sans oublier la lessive, la couture et bien sûr la cuisine qui régalera tout son petit monde. Quant aux enfants, ils ont aussi vécu une grosse journée à l'école. (texte réalisé d'après une archive)

Le Kig ha farz : pot au feu à la bretonne

Ingrédients :

* 1 kg à 1kg 500 kg de gîte et macreuse, 700 g de lard frais, 1 beau jarret de porc

* une dizaine de carottes et de navets, 4 poireaux, 2 oignons, 1 chou frisé, 2 branches de céleri (facultatif), sel, poivre et bouquet garni

* Pour le farz blanc : 500 g de farine de froment, 4 œufs, 1l de lait, sucre (facultatif), sel

* Pour le farz noir : 400 g de farine de blé noir, 2 œufs, un beau morceau de beurre salé

* Deux sacs de toile pour cuire les farz et de la ficelle de cuisine pour fermer les sacs.

Réalisation :

Cuire les légumes et la viande :

° Dans un grand faitout, mettre de l'eau (4 à 5l d'eau) et les légumes épluchés (sauf le chou) avec sel, poivre et aromates

° Lorsque l'eau frémit, ajouter le jarret de porc et la viande de boeuf

° Laisser cuire deux heures et demi

Pendant ce temps, faire blanchir le chou à l'eau bouillante salée pendant 5 à 6 mns, vider l'eau. Achever la cuisson avec du beurre, juste avant de servir.

Faire les farz :

° Farz blanc : mélanger la farine de froment, les œufs, le lait avec le sucre (facultatif) et le sel. Réserver.

° Farz noir : faire fondre le morceau de beurre dans un litre de bouillon emprunté au pot-au-feu. Y mélanger la farine de blé noir et les œufs.

° Enfermer solidement les pâtes préparées dans les petits sacs à farz avec de la ficelle de cuisson. Plonger les sacs dans le pot-au-feu, maintenu à petite ébullition et laisser cuire deux heures. A la fin de la première heure, ajouter le lard dans la marmite.

° Faire le lipig: faite roussir du beurre, puis les échalotes, mouiller avec une à deux louchées de bouillon. On le sert normalement à part comme une sauce.

Ajouter un commentaire