Ces chers vieux gréements

Petit historique des grands voiliers de Bretagne et d'ailleurs:

L'histoire de tout voilier remonte à l'époque des grands explorateurs du XVe au XVIIIe siècle qui ont aussi ouvert les grandes routes maritimes et marchandes : Celles des Antilles, de l'Amérique du Nord, ou encore de l'Océan Indien. Le trafic d'alcool, le troc de fourrures, de bois, de sucre, ou de coton, mais aussi le trafic d'esclaves entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe justifient l'utilisation d'un voilier. Bien plus tard, les bancs de terre-neuve au Canada appelle les pêcheurs de morues, et les comptoirs de l'East Indian Company exportent les épices et la soie, aussitôt imitée par la Chine qui propose aussi de la porcelaine, du thé, et de l'opium.

Au XVIIIe siècle, la pêche à la baleine attire nombre de chasseurs sur les Océans du Pacifique. Au XIXe siècle, la route du Cap Horn est ouverte par Francis Drake, tandis que la ruée vers l'or force celle des USA du nord. De son côté, James Cook découvre celle du Pacifique sud. Naissance aussi des premiers clippers appelés " Clippers de l'opium" Les marins s'engagent alors pour une période de 2 à 4 ans.

A cette époque, le sextant mesure déjà la distance entre deux points : longitude ou latitude. Parallèlement, John Harrisson crée une montre et un chronomètre de marine. Peu à peu les navires gagnent en longueur plutôt que sur la largeur, plus rapides et plus légers, ils assurent donc un meilleur rendement, même si les lourdes taxes et des réparations coûteuses conduisent quelquefois à l'abandon du navire.?Pour cette raison, des plaques de cuivre protègent la coque des salissures. Les huniers sont dédoublés afin d'économiser la main-d'œuvre. Un navire marchand atteint une vitesse de 6 nœuds, et un clipper : 15 à 18 nœuds?! Un record!! Les premières cabines offrent un peu de confort au capitaine et aux officiers. Dans certains voiliers, les marins déjà jouissent d'une bibliothèque.

XIXe siècle : après la ruée vers l'or et la course à l'opium, la course du thé pousse les Anglais à s'engager dans la West indian Company sur des clippers Écossais espérant bien être les " premiers servis" ... il faut dire aussi qu'ils ont les USA à leurs " trousses"! la " bataille" est serrée mais captivante et motivante, car le vainqueur recevra une prime de choix ! un peu plus tard, la guerre de sécession crée son commerce flottant de salpêtre destiné à la fabrication de la poudre. Tous ces grands navires ne pouvant exister sans jouir de la générosité en bois des grandes forêts Canadiennes, l'aventure aboutit en 1860 à l'ouverture d'une nouvelle route : celle du canal de Suez sur des goélettes de 3 à 6 mâts, parfois 7 ! Quant aux navires à vapeur qui marchent au charbon, ils sont fins prêts pour affronter les vents contraires sur le tout nouveau cap de bonne espérance en 1869.

Un siècle plus tard, le fer et l'acier complète le bois dans la construction des voiliers, ce qui permet de créer plus de mâts avec cables d'aciers dans les haubans, et de doubler la taille des coques pour une meilleure gestion de l'espace dans les cales. Le France1, fier de ses 5 mâts, appareille depuis Glasgow. Plus tard, le France 2, toujours 5 mâts fera la gloire des routes maritimes commerçantes.

XXe siècle : La marine de l''après-guerre " ramasse les morceaux" et attribue de nouvelles fonctions aux navires :

* Les voiliers découvertes : embarquent de jeunes étudiants ou de futurs marins pour leur faire découvrir le milieu océanique et le monde de la voile auquel ils seront initiés

* Des navires se tournent vers l'expérimentation scientifique et l'étude du milieu marin : l'Ifrémer à Brest

* Des associations financent l'entretien de navires-écoles qui forment les apprentis marins et officiers, elles apportent également leur aide aux clubs de voiles.

* Des sponsors offrent leur soutiens pour les courses de plus en plus fréquentes et faire construire de nouveaux voiliers : un navire neuf coûtant souvent moins cher que la restauration d'un ancien gréement...

* Certains gréements anciens sont rachetés par les musées

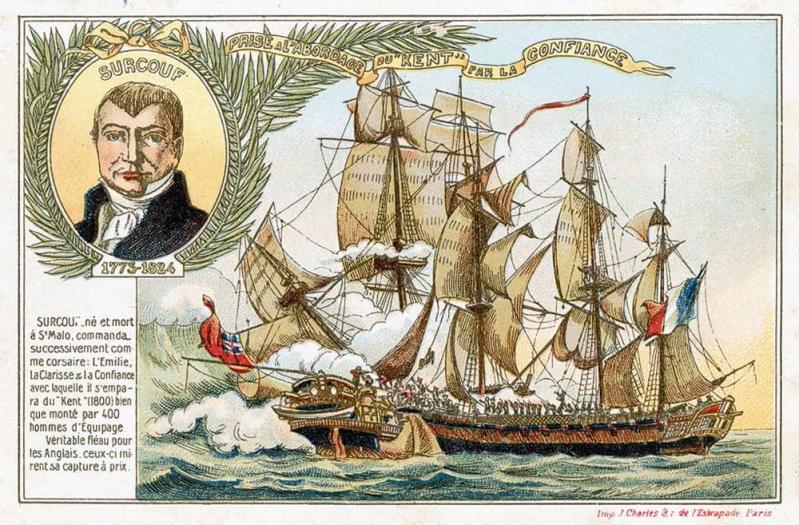

* Face à une forte demande, de plus en plus de grééments ayant fait la gloire de célèbres corsaires de Bretagne et d'ailleurs deviennent des navires de croisières.

* Le cinéma offre une nouvelle vie à des gréements de cartes postales comme le célèbre Bounty et ses jolies vahine Tahitiennes, le bateau-corsaires des parcs Disneyland, ou encore le Neptume : superbe trois mâts carrés, fleuron du film " Pirates.

* Le France II devient bateau-météo

Ils font le bonheur de tous les passionnés d'histoire pour immortaliser des souvenirs enfouis dans le temps

Au XXIe siècle, ils assurent aussi pour la plupart le transport de passagers qu'ils initient à la vie à bord, l'objectif de ses voyage étant de faire ressentir les sensations d'un marin d'autrefois. De plus en plus de voiliers-écoles embauchent des stagiaires et apprentis marins qu'ils forment au métier de gabiers (maniement des voiles) : ex l'Hermione à Rochefort (17). En bons gardiens des traditions maritimes, l'art du matelotage, de la manœuvre des voiles, et l'apprentissage de l'entretien du navire durent environ trois semaines.

Chacun doit savoir en cas de problème être Polyvalent : passer quelques heures à la barre sous l'œil attentif d'un officier ou donner un coup de main à la cuisine font aussi partie du jeu, de même que nettoyer, faire la vaisselle, astiquer les cuivres ou donner un coup de peinture. L'apprentissage de l'entraide et du vivre ensemble, le plein de connaissance et d'aventure?sont une belle compensation au fait que ces stages sont non rémunérés. Ils permettent aussi de renforcer l'équipage à moindre frais. Le prix de la traversée des passagers, par-contre, aide à financer la restauration des navire ou leur réparation. Tout le monde y gagne?! Les navires militaires ont souvent pour fonction de représenter un pays ou de former des sous-officiers.

Quand en 1884, le Melpomène formait les gabiers de la Royale à Rochefort, la Bretagne n'était pas en reste, loin de là ...

A Brest, l'Etoile et la Belle-Poule formaient les apprentis de l'école navale. Des goélettes à huniers construits sur le modèle islandais formaient les futurs officiers et manœuvriers de l'école Maistrance. Fiers d'être les ambassadeurs de la marine nationale, le Mutin, la Grande Hermine ou le Charles Danielou à Camaret furent aussi des voiliers-écoles. En 1946, en dommages de guerre, la France reçoit le Grossherzogin Elisabeth qui deviendra le Duchesse Anne à l'école de Lorient puis à Brest, car restauré et entretenu par l'association du même nom.

En 1954, à l'initiative du père Jaouen, l’Association des amis située à Landeda dans le Finistère organise des croisières de plusieurs semaines sur le voilier trois mâts Bel espoir pour des personnes toxicomanes. Elle exploite également un chantier où des jeunes en réinsertion viennent s’initier aux métiers de la menuiserie et de la charpente marine. C'est donc grâce à la bienveillance des associations si nos chers vieux gréements Bretons ont survécu aux guerres et à la furie de l'océan, pour le plus grand plaisir de tous?: ex : le clipper de Douarnenez, ou le célèbre Bellem qui vient souvent faire un clin d'œil à nos côtes bretonnes. C'est aujourd'hui un voilier de croisières.

Zoom sur un voilier, embarquement immédiat :

Le gréement comprend l'ensemble des mâts et la manœuvre de voiles. On distingue le gréement dormant (les pièces qui ne bougent pas) comme les mâts?; et le gréement courant (pièces qui bougent) comme les écoutes qui bordent les voiles, ou les drisses qui hissent les voiles. La manœuvre est donc l'action qui sert à manœuvrer les cordages, mais aussi et en règle générale tout ce qui permet au navire d'accomplir sa course dans de bonnes conditions:

* conduire le navire, mouiller l'ancre, s'amarrer à quai...

Au XIXe siècle, en fonction de la route empruntée, de la durée du voyage, du tonnage du navire et du travail à accomplir, il existe trois grands types de voiles :

1- les voiles dans l'axe du navires, dites auriques, de forme trapézoïdales. Ex sur des goélettes de 2 à 5 mâts.

2- les voiles carrées, perpendiculaires à l'axe du navire; Ex sur des bricks ou 3 mâts carrés.

3- Les voiles latines : de formes triangulaires : souvent sur des voiliers de petites tailles ou bateaux de pêches.

Au XXeme siècle, les voiles carrées sont dédoublées sur le mât (3 à 6, voir 7 sur le même mât) avec ajout de bonnettes ou bouts-dehors (petites voiles triangulaires légères fixées temporairement aux extrémités, dans le but augmenter la puissance de traction au vent arrière, mais aussi d'ajouter à la longueur du navire. De nos jours, les voiliers adoptent des matériaux plus solides et plus légers; les voiles ne sont plus en lin, mais en dacron ou duraton.

Ces trois types de voiles peuvent exister sur un même voilier : ex brick-goelette, 3 mâts goélette, 3 mâts barque, 4 mâts goélette, 4 mâts barque

Les journées de l'équipage sont divisées en 6 quarts de 4 heures de jour comme de nuit en alternance, mais 8 heures de repos (sauf cas extrème) sont autorisées. Le volontariat des stagiaires ne les obligeant pas à faire des heures supplémentaires, leur dévouement est donc doublement apprécié pour tenir la barre, maintenir la route en fonction du vent, surveiller la voilure ou donner un coup de main à l'entretien.

Chaque membre de l'équipage à une mission de veille qui consiste à observer la mer sur le gaillard d'avant et prévenir le moindre changement : avis de tempête, bateau, terre, amer ou phare en vue. Il peut aider également à déterminer la route à suivre d'après le positionnement du navire. Il doit aussi aider à :

* prévenir les incendies ou les problèmes techniques (ex: fuite de coque, conduite d'eau percée). L'œil de Cupidon est en chacun?!

* mesurer le fond de l'eau régulièrement

* à l'arrière, s'assurer que personne n'est tombé à l'eau (en cas de tempête, cela peut toujours arriver malgré toutes les précautions prises.). Chacun à le rôle de renforcer une manoeuvre.

* rotation des veilleurs et timoniers (personne qui tient la barre du gouvernail et dirige le navire.)

* effectuer des rondes de sécurité

Tout est bon pour apprendre non seulement les rudiments du matelotage, mais aussi connaitre l'histoire des grands voiliers, et découvrir la culture des marins à bords. Si de plus, le novice est capable d' affronter le froid, la pluie, l'humidité nocturne et surtout la fatigue, il est bon pour le service!

Qu'est ce qui fait un bon marin ?

* une bonne résistance physique et psychologique

* un bon esprit d'équipe

* de la force et de la patience

* un sens des responsabilités et de l'observation

Si les stages de gabiers ne requierrent aucune connaissance spécifique, le stagiaire doit néanmoins, pour des raisons bien compréhensibles, savoir vaincre toute sensation de vertige pour grimper dans les cordages. Les alpinistes sont donc bienvenus mais en régle générale, toute personne motivée par la mer et les bateaux peut y prétendre. Le rythme et l'appréhension se maîtrisent ensemble.

Les manœuvres sont dirigées par des maîtres d'équipage appelées boscos pour le maniement des voiles. C'est lui qui forme les équipes. Les stagiaires sont dirigés par les marins, chacun devant passer au moins une heure par jour avec l'équipage au grand complet sur le pont. Les cordages doivent toujours être prêts et rangés pour leur prochaine utilisation. Chacun doit savoir larguer les rabans qui maintiennent les voiles, et bien-sur le harnais de sécurité est obligatoire. La marine a d'ailleurs un dicton : " une main sur le bateau, une main sur soi".

Il existe environ aujourd'hui 400 manœuvres courantes qui apprennent au marin l'humilité devant la mer, comme dirait Olivier de Kersauzon, mais la cohésion du groupe où chacun est responsable des autres est essentielle. L'officier et l'équipage forment un tout !

Le sac du marin

Jusqu'au XXeme siècle, le sac du marin comportait : 3 tee-shirt rayés bleu et blanc, un pull, un ou deux pantalons, une vareuse de laine, un bonnet, des bottes, un ciré, et un suroit (chapeau imbibé d'huile pour l'étanchéité), un couteau, une couverture de laine, un sac en peau (servant de sac de couchage . Les marins dormaient tout habillés dans un hamac (ce qui avait l'avantage de réduire les mouvements du bateau). Mais le sel dégradant les vêtements toujours humides, ils utilisaient souvent leur temps libre pour confectionner des vareuses dans des voiles déchirées imbibées d'huile ou des fourreau de toile. Avec des bouts de cordages, ils faisaient des sortes d'espadrilles. Ils tressaient aussi des chapeaux de paille pour les escales au soleil. Au XVIIIe siecle, les sabots sont fourrés de paille pour garder la chaleur.

Aujourd'hui, les vêtements sont souples et légers pour faciliter la manœuvre. Nombre de voiliers sont équipés de machine à laver, sèche-linge et réserve d'eau douce dans des tonneaux. Le nouvau sac du marin renferme le linge de corps, un jean, des shorts, une veste de quart, un ciré, une vareuse, un bonnet, des chaussures de sports, des bottes de cahoutchoux, des lunettes de soleil, un sac de couchage, sans oublier des vêtements plus élégants pour les escales ( Il faut faire bonne impression devant les demoiselles... Non, ce n'est pas une légende! ). Certains voiliers fournissent des draps et des couvertures.

Etre gabier :

Quinze hommes debout sur le marchepied du mât pour serrer une voile basse lourde d'une tonne sèche et jusqu'à trois tonnes mouillée, ca, c'était avant! Quand les gabiers travaillaient 10 à 14 h par jours. La toilette était très vite faite avec seulement six litres d'eau douce pour le corps et les vêtements ! La façon de faire consistait alors à étendre le linge sur le sol, et marcher dessus en faisant glisser l'eau savoneuse du corps vers le linge. Les cheveux et la barbe n'étaient pas entretenus; le linge ne séchait pas vraiment. De même, l'hygiène dentaire ne consistait qu'à chiquer du tabac sensé prévenir les caries et le scorbut. Quand aux ongles, pas besoin d'un instrument, les râts se chargeaient de les raser pendant leur sommeil... Le repas des marins d'antan consistait en : poisson séché et salé, biscuits de la mer, légumes secs, vin, tafia, bière, alcools forts...que la nourriture soit moisie ou attaquée par les rats et les insectes était le cadet de leurs soucis.

De nos jours, des couchettes superposées remplacent les hamacs, les matelas de cordes et de varech, les couvertures humides et salées, et surtout les oreillers remplis de copeaux de bois. On a appris à conserver la farine pour faire du pain et accompagner les conserves. La pêche est le complément indispensable pour palier aux carences en vitamines. Des animaux font aussi le voyage.

XXIe siècle, la plupart des voiliers sont équipées de machines à laver, de sêche-linge, de lave vaisselle, et d'une source d'eau douce produite à bord (le cas échéant, les douches seront limitées). On y trouve aussi de l'électricité, du chauffage, de l'air conditioné, une climatisation bien méritée, et même des congélateurs qui permettent un avitaillement régulier en légumes et produits frais. Le ménage est fait régulièrement et la cuisine se plie aux normes d'hygienne de la restauration. Quel progrès! (photo : clin d'oeil à nos gentils voisins charentais : Jens Langert, bosco sur l'Hermione)

Vétu du harnais de sécurité, travailler sur les voiles consiste à :

* Affaler les voiles : donner du mou, faire descendre

* Avoir bonne main/mauvaise main : quand la voile est placée idéalement ou non à la position du vent

* Amarrer : réunir plusieurs cordages entre eux

* Hisser la bonnette : voile supplémentaire par vent arrière

* Border /choquer les voiles : tendre l'écoute d'une voile/ donner du mou

* Bouliner : porter d'avantage au vent le guidant d'une voile

* Brasser : orienter les vergues (qui supportent les voiles)

* Cabaner : dresser une tente sommaire à l'aide d'une voile

* Carguer : serrer ou relever une voile pour la soustraire à l'action du vent

* Choquer : donner du mou à la voile

* Dégréer : démonter le gréement d'un voilier, les voiles, et les mâts

* Drisser : hisser une voile à l'aide d'un cordage

* Drosser : maintenir l'antenne d'une voile latine sur le mât.

* Empannager : faire passer la voile d'un bord à l'autre en cas de virement de bord vent arrière

* Établir : hisser puis régler une voile

* Étarquer : raidir au maximum le guindant d'une voile en agissant sur la drisse

* Faseyer : quand la voile vibre et bat au vent

* Ferler : serrer étroitement une voile sur sa vergue à l'aide d'un cordage quand elle n'est plus utilisée

* gréer les voiles (les mettre en place) en fonction de la zone de navigation par gros temps ou petit temps (une forte toile est utilisée pour les zones de tempêtes comme celles du Cap Horn.)

* Gambeyer : faire passer la vergue sur l'autre bord afin que la voile au tiers ne porte pas contre le mât

* Gréer : mettre en place le gréement pour permettre au voilier de naviguer

* Haler les cordages = les laisser filer

* Réduire la voilure.

* Rider : raidir les haubans à l'aide de rides

* Mettre en panne : régler les voiles de façon à ce qu'elles se contrarient elles-mêmes pour immobiliser le bateau une fois les voiles hissées

* Faire un ris : réduire la surface d'une voile à l'aide de garcette (bouts de cordes) pour l'adapter à la force du vent

* rouler les voiles soigneusement afin qu'elle ne subisse pas les intempéries. Solidement amarrée à la vergue, la voile est roulée et attachée avec des rabans (petits cordages qui permettent de maintenir les voile serrées). Aujourd'hui, les matériaux sont plus résistants à l'usure.

Sur un voilier, chacun doit donc savoir mettre la main " à la pâte" quelque-soit la tâche demandée par le bosco (chef): lavage du pont, des sanitaires, et des parties communes, astiquer les cuivres, faire la cuisine et la vaisselle mais aussi entretenir le voilier de l'extérieur pendant les escales, savoir faire une réparation en l'absence du technicien. Oui! tout ca!!!

Côté loisirs: autrefois, le temps de répit n'existait que le dimanche après-midi. Aujourd'hui, les heures de temps libre (grâce au progrès, elles existent!) autorisent le marin à bronzer sur le pont, lire, jouer à des jeux de société, écouter de la musique, et même jouer au foot ! Une salle de vidéo permet de regarder des films. On en profite aussi pour faire sa lessive et bien sûr pour pêcher quand d'autres se livrent à des tâches artisanales : créer des objets qui apporteront un revenu supplémentaire : décorer un coffre ou un sac, graver des dents de cachalot ou de requin, travailler des os d'albatros ou de baleine: une canne en os de requin, une tabatière en palmes d'albatros... ou réaliser les célèbres bateaux en bouteilles. Certains voiliers sont également équipés de salles de musculation ou de cours de lutte.

Les rêgles de sécurité ont également évolué : si les marins chiquent toujours du tabac, cette pratique est interdite la nuit sur un bateau en bois (celà existe encore!) ; un endroit spécial étant réservé à cet effet à l'avant du navire, mais de jour. Qu'à celà ne tienne! la découverte du milieu océanique, écouter les chants de marins, observer les oiseaux de mer, faire de la la plongée sous-marine et ramener des milliers de belles photos font bien vite oublier les petites contraintes du règlement.

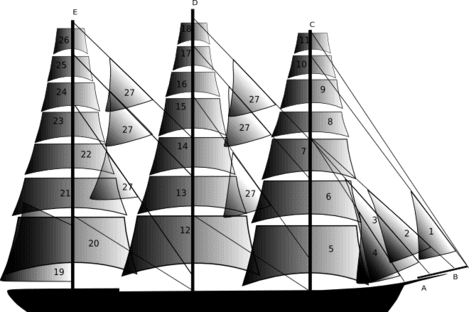

Reconnaitre les voiles :

| A | beaupré | B | bout-dehors | C | mât de misaine | D | grand mât | E | mât d'artimon |

| 1 | clinfoc | 3 | grand foc | 5 | misaine ou voile de misaine | 12 | grand-voile | 20 | voile barrée ou voile d'artimon |

| 2 | petit foc | 4 | faux foc | 6 | hunier fixe de misaine | 13 | grand hunier fixe | 21 | hunier fixe de fougue |

| 7 | hunier volant de misaine | 14 | grand hunier volant | 22 | hunier volant de fougue | ||||

| 8 | petit perroquet fixe | 15 | grand perroquet fixe | 23 | perruche fixe | ||||

| 9 | petit perroquet volant | 16 | grand perroquet volant | 24 | perruche volante | ||||

| 10 | petit cacatois | 17 | grand cacatois | 25 | cacatois de perruche | ||||

| 11 | petit contre-cacatois | 18 | grand contre-cacatois | 26 | contre-cacatois de perruche | ||||

| 27 | voile d'étai | 19 | brigantine |

La voile carrée : capte le vent et propulse le navire. Efficace dans le sens du vent, mais beaucoup moins à contre-vent, ce qui oblige le bateau à "louvoyer" ou " tirer les bords" = aller en zig zag.

* La voile au tiers : la vergue (pièce de bois ou de métal verticale qui supporte la voile) relie la voile à un point (point de drisse) au tiers de sa longueur (et non au milieu comme les voiles carrées), elle n'est donc pas symétrique au mât. Ce déséquilibre permet au bateau de mieux remonter au vent contraire lors des virements de bord.

* La voile latine : voile triangulaire commune aux petits voiliers, aisée d'utilisation qui permet de connaître sa position par rapport au vent.

* La voile à corne : voile de forme trapézoïdale pour des voiliers de taille moyenne.

* Le foc : petite voile triangulaire placées à l'avant du bateau pour augmenter la vitesse.

* La misaine : voile basse placée à l'avant sur le mât de misaine ; doit son nom aux anciennes nefs médiévales. Carrée

sur un gréement à voile carrées, ou triangulaire sur un navire à voiles au tiers, dit aussi auriques.

* Le hunier : c'est l'ensemble des voiles carrées hissées par une vergue sur le mât de hune, au-dessus d'une basse-voile.

* Le perroquet : voile carrée haute se trouvant au-dessus du hunier. Le perroquet peut être surmonté d'un cacatois... et non cacatoes, mais bon .... Toute une aventure!

* Le cacatoies : la plus haute des voiles carrées hissées par beau temps sur les voiliers comportant plus de 3 voiles par mât.

* La voile d'étai : voile triangulaire reliée à deux mâts servant à augmenter la surface de voilure par vent latéral sur les navires à voiles carrées.

* La voile d'artimon : voile d'étai carrée et basse placée à l'arrière d'un trois-mâts, plus grande que ses suivantes, car elle est la première à supporter l'effort du vent. Le mât d'artimon porte aussi le nom de " tape-cul".

* la brigantine : voile aurique placée à l'arrière sur le mât d'artimon; elle contribue au sillage du navire, très utile pour la manœuvre de venir au vent ou conte-balancer la voilure de l’avant.

Le jargon du voilier ... en plus simple! Petit lexique de mots choisis: (la liste n'étant pas exhaustive)

1) En lien avec le bateau :

* Abattre : s'écarter du vent pour le recevoir davantage à l'arrière du bateau

* Accoster : se ranger le long du quai

* Amer : élément du paysage dont on peut trouver la position sur une carte

* Appareiller : manœuvre du départ d'un bateau

* Arrimer : disposer et fixer la cargaison dans la cale

* Bâbord /tribord : à la gauche/droite de l'axe du bateau, tribord à sa droite

* Balancine : cordage qui soutient une vergue, un gui, ou un espar (pièces sur lesquelles sont fixées les voiles)

* Beaupré : mât horizontal dépassant l'avant du voilier et portant les premiers focs (ou bouts-dehors)

* Bites d'amarrage : pièces de bois dépassant du pont servant à faire tourner des chaînes de mouillage

* Bord : distance parcourue en louvoyage entre deux virements de bords. Désigne aussi les côtés du bateau. Bienvenue à bord !

* Bout-dehors : espar qui porte les focs à l'avant du bateau

* Cabestan : treuil à axe vertical utilisé pour virer l'ancre ou un cordage

Cabotage : naviguer le long des côtes

Cap de mouton : pièce de bois percée servant à raidir les haubans

* Cadène : ferrure sur laquelle les haubans sont fixés sur la coque

* Capeyer : mettre le navire en position d'attente pour éviter le choc des lames et la dérive par très gros temps

* Carène : la partie immergée de la coque

* Culer : faire reculer le bateau

* Déborder : éloigner le bateau du quai ou d'un autre bateau

* Désarmer : ôter tout le matériel destiné à la manœuvre sur un bateau

* Dunette : pont supérieur, arrière abritant les emménagements des officiers et des passagers

* Écoute : oriente la voile en fonction du vent et de l'allure du bateau

* Écoutille : ouverture donnant accès aux cales

* Encalminé : quand le bateau est immobilisé faute de vent

* Enflèchures : cordages reliant les haubans

* Erre : mouvement d'inertie du navire sur sa lancée sans l'aide des voiles ou du moteur

* Espar : pièce de bois de rechange servant de mât

* Gaillard d'avant (dans le passé) : partie aménagée réservée aux matelots/gaillard d'arrière : partie réservée aux officiers

* Galhauban : hauban montant jusqu'en haut du mât

* Gîter : quand le bateau penche sous l'action du vent dans les voiles/donner de sa bande

* Hauban : câble permettant la tenue latérale du mât

* Hunier : désigne les voiles supérieures carrées

* Jumelle : pièce de bois ou métal dépassant du pont permettant de faire basculer le mât sur un axeLargue : se dit de l'allure du bateau qui reçoit le vent arrière

* Loch : instrument servant à mesurer la vitesse d'un bateau

* Lofer : faire remonter le bateau face au vent/abattre : le faire redescendre

* Louvoyer : remonter en zigzag contre le vent

* Maître-bau : le côté le plus large du bateau /Maître-couple : la section la plus large du bateau

* Mou : quand le bateau va de lui-même vers le vent arrière quand on lâche la barre

* Oeuvres-mortes : partie émergée de la coque/oeuvre-vives : partie immergée

* Proue : avant du bateau

* Poupe : arrière du bateau/la proue : à l'avant

* Ralingue : cordage cousu sur les côtés d'une voile pour la renforcer

* Risée : augmentation passagère de la force du vent

* Tourmentin : foc de très petite taille et de forte toile utilisé par mauvais temps

* Vergue : espar (pièce de bois) sur lequel s'envergue une voile.

* virer de bord: changer de direction

* Youyou : petite embarcation annexe

Quelques instruments à bord :

* La boussole a peu à peu laissé place au compas

* L'astrolabe permet de mesurer la hauteur des astres

* Au bâton de Jacob on a substitué le sextant et l'octant

* le chronomètre

* les cartes nautiques

Plus récemment :

* la radiogoniométrie

* les radars, decca, GPS et DGPS (petit ordinateur relié au GPS) : fixent la position du bateau à intervalles réguliers sur les cartes ou sur un logiciel, font des relevés des amers le long des côtes. Traçage des routes sur les cartes.

Là encore chaque marin doit connaitre le fonctionnement de ces instruments afin de prévenir le danger ensemble!

En Bretagne comme ailleurs, les grandes courses d'après-guerre redonnent un essor à la vie des grands voiliers. Ainsi, dés 1956, la tendance est de favoriser l'entente entre jeunes de pays différents., en 958, les goélettes de l'école navale (dont l'étoile) quittent Brest pour gagner les îles Canaries. Faire concourir des voiliers de tailles et à la forme différente, anciens ou récents relève du défi, mais la cause de la course attire de plus en plus de participants, et donc de pays différents; pour un public toujours plus large. L'année 1975 ouvre la voix des sports nautiques aux pays de l'est.

Les occasions de réunir les grands voiliers lors de fêtes maritimes Bretonnes sont nombreuses : Paimpol, St Malo, les îles du Golfe du Morbihan, le tour de l'amitié à Audierne, le prochain festival maritime de Brest prévu en 2020. Si les armateurs y voient toujours des intérêts commerciaux, les militaires, une occasion de rencontre pour mieux parler de leur pays respectif, les politiciens accueillent leurs élus à bord, et les personnalités du monde des affaires s'offrent une réception pour promouvoir leur entreprise. Quand aux associations, l'occasion leur permet de défendre leur cause. En temps que sponsors, elles l'ont bien mérité! Les seuls à ne pas vraiment apprècier la petite fête, ce sont les marins eux-mêmes, dont l'espace de vie est envahi par la foule: il n'y a plus d'intimité, aussi ont-ils souvent hâte de retrouver la mer et assouvir leur soif de magie et d'aventure.

Les années 2000 ont transformé les anciens voiliers en lieux de mémoire ou musée maritime, reconstituant ainsi la vie des marins à l'aide d'objets : ex les bateaux-musées de Douarnenez. Les associations et la ville continuent aujourd'hui à les entretenir.

Ajouter un commentaire