En 2015, René Revelin, élève infirmier originaire du Doubs rejoint, en tant que bénévole, l'équipe de la SNSM (Société nationale des sauveteurs en mer) à Audierne (29) dans la seule intention de sauver des vies. Hélas, le 25 mars 2018, c'est la sienne qui sera emportée dans une rivière de sa terre natale. Mais ses amis bretons ne l'ont pas oublié. Le poste de secours de la plage de Trez Goarem à Audierne, endroit qu'il affectionnait particulièrement est aujourd'hui rebaptisé à son nom. "Un arbre en souvenir de Vincent a également été planté l’année dernière. Un tulipier de Virginie, symbole de la vie sans cesse renouvelée (certains peuvent vivre jusqu’à 500 ans), a été planté sur le terrain de la base nautique de la SNSM, sur les bords du Doubs, proche des lieux de l’accident."

Petite histoire de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) :

Premiers sauvetage interressés...

Au tout début du XVIIIe siècle, des milliers de migrants fuient leur pays pour raisons politiques ou économiques. Certains y voient alors une occasion en or pour se remplir les poches de pièces sonnantes et trébuchantes : les passeurs (ou en passe de le devenir), même si pour cela, il faut faire l'acquisition d'un navire.... à leurs risques et périls car la police maritime se méfie ! Mais qu'importe ! si jamais les migrants s'échouent en mer, il faudra bien quelqu'un pour aller s'emparer du magot... A cette époque, on s'intérresse plus aux biens matériels qu'aux êtres humains eux-mêmes. Qui plus est, quand certaines traditions religieuses du moyen-âge attribuent le naufrage à une punition divine, il n'en faut pas moins pour justifier une conduite honteuse... quitte à tuer les éventuels survivants qui leur feraient obstacles. Le pillage et autres pirateries du genre a semble-t'il toujours existé ! Oui mais voilà, un butin, cela se partage, tout le monde a droit à sa part du gâteau... Le droit romain propose des récompenses aux riverains qui parviendront à sauver le plus d'objets échoués en mer. Initiative vite imitée par les Grecs, puis par certains rois de France. Si certaines choses ont probablement été revendues, d'autres pouvaient subvenir aux besoins de la population, d'autres encore atterrirent certainement dans un musée.

Dés le XIXe siècle, les mentalités changent. "Est passible de mort toute personne portant atteinte aux naufragés et à leur bien". Et en temps de guerre, tout homme est plus utile vivant que mort... Aussi, peut-on lire dans la convention nationale l'obligation de " prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer ou en danger de se perdre". Aujourd'hui encore, si les objectifs sont différents, la tradition est d'actualité: " tout capitaine de bateau a pour obligation d'offrir des " premiers soins" à tout naufragé qui se trouverait sur sa route, à condition toutefois de ne pas mettre son propre navire et son équipage en péril." Si le danger est réel, il informera les secours locaux. Mais revenons au passé...

Quand les anglais sont de la partie...

C'est ainsi qu'en 1821, une série d'accidents sans précédents au Royaume-Uni conduisent Sir William Hillary, un baron de l'île de Man, à convaincre le gouvernement britannique de créer une société d'aide aux naufragés et à leurs biens, qui apparaîtra trois ans plus tard sous le nom de " Life boats society" rebaptisée en "Royal National Lifeboat Institution". Exemple que les Français ne tardèrent pas à imiter, en fondant à Boulogne sur mer la première société de sauvetage en mer du continent : La " Société humaine et des naufragés", en 1825. Ce poste, composé de personnes anglaises et françaises, consistait à surveiller les plages et les zones de baignades. Un siècle plus tard, d'autres zones du littoral Français vont suivre le mouvement.

Si sauver les naufragés est une grande idée, il faut aussi penser aux " sauveurs", C.A.D assurer aussi la protection des marins sauveteurs. En 1933, les scientifiques d'un centre de recherche anglais qui encourage les inventions donne naissance à un projet de radeau insubmersible pouvant équiper un navire : « Il me sera fort agréable de l’offrir à la Société de Boulogne et de m’associer à ses vues philanthropiques, dit Henry Greathead ». Ainsi fut lancé en 1834, « l’Amiral de Rosamel », premier canot de sauvetage en France.

"Ce canot fut opérationnel durant 35 ans, après avoir sauvé plus de 250 personnes. " précisent les archives locales. la "Société humaine et des naufragés" est reconnue d'utilité publique en 1846 ( Par la suite, le secteur de la Manche s'enrichira de sept canots de sauvetage dans les deux prochaines décennies.) mais elle posséde encore peu de moyens. Il faut attendre le 12 février 1865 pour que l'impératrice Eugénie apporte son soutien et offre les deux premiers canots. Les zones sensibles : Audierne, Ouessant, l'île de Sein et Roscoff (29) sont les premières villes à en bénéficier, victimes de nombreuses pertes humaines. Plus tard, Perros Guirec, le Conquet et l'Aber-Wrach pour n'en citer que quelques-unes, commençent également à s'équiper. Huit ans plus tard, en 1973, Henri Nadault de Buffon fonde en parallèle la Société des hospitaliers sauveteurs bretons sous la forme d'une association, qui se donne pour mission, outre le sauvetage en mer, d'aider les familles victimes des périls en mer et d'améliorer les conditions de vie des marins. Au cours du siècle qui suivit, 20 000 vies humaines seront sauvées par les 2600 navires mis en service à cet effet. Les deux guerres ayant ajouté leur lot de désastres dans les stations balnéaires déjà en péril, les deux société choisissent de s'unir et de se partager les tâches pour devenir en 1967, la SNSM, Société nationale de sauvetage en mer, dirrigée par son premier président l'amiral Amman. A ce jour, l'association a conservé un statut bénévole.

De nos jours :

Comme souvent, tout commence avec une prise de conscience : quand en 1833, le tout premier canot " l'amphitrite" s'échoue sur la roche tuant 130 personnes (108 femmes et 12 enfants), ou quand la "Sémillante", en 1855, laisse à la mer 773 marins, surgit alors en Bretagne, puis sur tout le littoral Français, un élan de solidarité et de courage désintérressé pour aller sauver des vies dans des conditions extrêmes.

Après 1950, les courageux marins ont du faire reconstruire leurs vaisseaux disparus sous les bombes. La SNSM est devenu le premier armateur de France. Elle compte aujourd'hui 218 stations réparties sur tout le littoral dont 187 permanentes et 31 saisonnières. Chacune comprend entre 10 et 40 bénévoles qui reçoivent une formation au pôle national de St Nazaire et participent à des stages en situation réelle.

Sur le littoral Français, en 2017, l'association, qui fête ses 50 années d'existence est déclarée " grande cause nationale". Elle compte aujourd'hui :

* 4 400 sauveteurs embarqués bénévoles

* 1 300 nageurs-sauveteurs volontaires détachés l'été pour assurer la sécurité des plages

* 219 stations de sauvetage

* 32 centres de formation et d’intervention

* 7 155 personnes secourues

(archives : https://canotsdesauvetage.com/histoiresauvetage. )

La SNSM en Bretagne :

La Bretagne compte aujourd'hui 51 stations permanentes, soit environ 1000 sauveteurs et plus de 1000 personnes secourues chaque année. Sur les 220 stations bretonnes, 11 sont présidées par une femme, les volontaires féminines étant de plus en plus nombreuses au sein de la SNSM.

Les causes des accidents en mer sont variées :

* marins tombés à la mer

* tentative de suicide

* véliplanchistes en péril

* skippers mal engagés dans une course

* imprudences des touristes lors d'une baignade

* bateau de pêche ou plaisancier en panne.

* déséquilibre du fonctionnement de la bio-diversité suite à la pollution (cétacés désorientés, problèmes d'évacuations sur les rivages pouvant mettre en péril la navigation de plaisance et aussi la pêche à pied)...Etc

Qui peut prétendre à être sauveteur? Tout le monde ou presque...

Les professionnels de la mer étant souvent déjà engagé sur leur propre bateau, ce sont aujourd'hui des personnes "ordinaires" qui vont témoigner de leur exception : passionnés, désintérressés, avec ou sans formation mais prêts à donner du temps pour partager un idéal commun : sauver des vies.. " La première des formations, c'est la mer qui la donne: devant la mer on est peu de choses, on apprend l'humilité" a dit Olivier de Kersauzon. Néanmoins, cette solidarité se raréfie avec le temps, la crise financière, la peur du danger, la vie à terre qui retient l'envie, bien souvent...

Si, de son côté la SNSM ne se sent pas en "danger d'extinction", et si quelques 50 000 plaisanciers apportent leur soutien financier, un cri d'alarme est toutefois lancé! Tout miracle a ses limite et l'aide du gouvernement devient nécessaire pour être en mesure d'assurer au bénévole une formation adaptée et efficace d'une part, et d'autre part, pouvoir fournir des moyens d'interventions dignes de ce nom (bateaux et canots tous temps, hélicoptères, radars, sonars etc...). Assurer chez ces marins en herbe une bonne réactivité et une connaissance du terrain est indispensable. Entretenir en chacun le sens de la mission est une question de bon sens. " La SNSM est comme une deuxième famille pour ces bénévoles au grand coeur, elle donne à un vrai sens à l'amitié. Bien encadrés par des gens d'expérience, ces jeunes peuvent devenir de vrais marins. Il faut préserver cette confiance là. Ils constituent notre nouveau patrimoine. " précisait Xavier de la Gorce, l'ex. président de la SNSM jusqu'en 2019.

Par chance, L'association bénéficie aussi de l'aide de collectivités locales bienfaitrices, et le code des ports permet aux régions et départements de contribuer aux investissements. En échange, le travail effectué par la SNSM est un atout pour le développement économique et touristique de la région ou du département. La société Total donne deux millions par an depuis dix ans. " Malgrés celà, on est pas des faiseurs de miracle, dit-il. Si 150 000 plaisanciers donnaient 30 euros par an (défiscalisables), on arriverait à 4,5 millions d'euros". Tout le monde est concerné mais il ne faut pas non plus créer une " allergie à la taxe" . Si celle ci est justifiée elle n'a vraiment de sens que si elle est généreusement offerte et non obligatoire". Xavier de la Gorce a aujourd'hui cédé la barre au nouveau président Mr Emmanuel de Oliveira, ancien préfet maritime de l'Atlantique.

Le matériel :

Tristan Pouliguen dirige le chantier Siribil, le plus ancien de France, à Carantec (29): Il construit et fournit des bateaux à la SNSM . Une clientèle de sauveteurs et pilotes maritime est, par nécessité une clientèle exigeante qui demande une rigueur de tous les instants : il s'agit de sauver des vies. Le produit doit donc être fiable, et cela, pour 30 ans ! Selon un cahier des charges et des plans précis, son équipe gère aussi bien la construction, la refonte, l'entretien de CTT (canaux tous terrains) et vedettes, que les réparations. Il fournit un accompagnement de service technique sur-mesure. Il assure aussi la mise à l'eau et teste les éventuels retournements avec une clientèle à bord.

Un équipement adapté à toutes situations :

* Un canot tout terrain mesure environ entre 15 et 20 m et peut filer jusqu'à 25 nœuds pour les plus grands alors qu'une vedette de 15 m filera jusqu'à 15 nœuds.

* Un jet-ski peut atteindre 27 nœuds et présente l'avantage de se faufiler facilement entre les lames.

* Enfin, le dériveur fend la bise à 40 nœuds, soit 80 kms/h.

Ces deux derniers ont l'avantage d'atteindre des zones inaccessibles aux bateaux.

La formation :

La SNSM dispense aux stagiaires passionnés par la mer et ayant le sens de la mission, de la cohésion et de la solidarité, une formation de 300 h sur huit mois dont une période importante de stages pratiques et simulations en milieu naturel. L'élève a la possibilité de devenir nageur ou de travailler sur des embarcations CTT (canot tout terrain), vedettes semi-rigides, Jet-ski, ou hélicoptères. A l'issue de celle ci, est proposée une formation d'encadrement. Il peut aussi se spécialiser dans des missions de plongées. Il peut enfin devenir lui-même formateur.

Le stagiaire diplômé devra être en mesure de :

* Recevoir et analyser les messages de détresse

* Planifier des opérations de recherche et de sauvetage

* Participer et coordonner des interventions sur des navires, canots de sauvetage, hélicoptères, en 15 à 30 minutes

* Connaitre la mer et les écueils, savoir anticiper le danger et agir (récupérer un homme à la mer et le remorquer, avoir toujours le bon geste au bon moment)

* Connaitre les marrées et savoir informer le public sur les pièges du milieu côtier, savoir analyser l'état de la mer

* Connaitre et savoir entretenir le matériel, savoir déceler une fuite, une avarie, anticiper

* Connaître les itinéraires

* Apprendre à éviter de se mettre soi-même en danger pour mieux pouvoir porter secours aux autres

* faire une évacuation sans risques

* Comprendre la météo, apprendre à faire face aux vent et aux vagues, appréhender la tempête de jour comme de nuit

* Surveiller les plages et les vagues, intervenir sur le terrain, savoir signaler un problème

* Savoir donner les premiers soins (insolations, malaises, chutes)

* Savoir aussi déléguer et connaître ses propres limites, car un jet-ski peut se retourner

* Savoir négocier un guêpier de roches pernicieuses

Le sauveteur doit justifier de 6 diplômes passés ou non sur place :

* premiers secours en individuel

* premiers secours en équipe

* brevet de sauveteur aquatique

* certificat de surveillance aquatique

* certificat de radio-téléphoniste

* permis côtier et conduite adaptée aux dispositifs fournis

La SNSM forme environ 500 sauveteurs par an âgés de 18 à 25 ans (en France), mais en Bretagne, beaucoup ont déjà fréquenté le milieu marin, et sont entourés de " vieux loups de mer" à la retraîte engagés et chevronnés.

La formation coûte environ 1000 euros. Elle est principalement assurée le soir, le week-end et pendant les vacances scolaires car officiellement, la SNSM n'est toujours pas reconnue professionnellement.

L'uniforme du sauveteur :

Le sauveteur embarqué porte :

* une brassière automatique gonflable : elle permet de maintenir la tête hors de l'eau même en cas de malaise. Se déclenche au contact de l'eau ou manuellement.

* une veste 3/4 étanche : qui protège des intempéries et du froid

* un bâton lumineux la nuit d'une autonomie de 12 h permettant d'être repéré de loin

* une salopette étanche

* des bottes avec coque métallique protégeant de l'eau et des éventuelles chutes de matériel.

* un VHF : talkie-walkie flottant étanche permettant la communication entre l'embarcation et les équipiers au cours de la manœuvre

L'équipier semi-rigide porte :

* un casque qui protège des chocs, du ballottement des vagues, des chocs éventuels des hélitreuillage, et des embruns

* une salopette étanche

* une veste 3/4 étanche

* des bottes étanches. Il est le plus exposé aux intempéries.

Le nageur de bord porte :

* une combinaison de plongée, principalement conçue pour la SNSM avec réflecteurs de lumière et poches pour le matériel. Équipés pour nager en surface et récupérer des individus ou des objets.

* une frite permettant à une personne en danger de s'accrocher

* un bout ou filin pour accrocher une remorque de bateau

* des palmes avec chaussons protégeant du froid et aidant à nager

* une lampe flash à double usage pour être repéré de loin et une lampe torche pour aider la personne en danger

Le plongeur doit être en mesure d'intervenir en immersion au fond de la mer, il porte :?

* une combinaison étanche

* un gilet stabilisateur qui porte la bouteille d'oxygène et permet de se maintenir et de s'équilibrer en surface dans l'eau en branchant le détenteur du gilet.

* un détenteur : pour détendre l'air et le rendre plus respirable. Un manomètre mesure l'air restant.

* une bouteille d'air comprimé de 200 bar de pression

* un parachute pour signaler sa position au passage d'un palier de décompression

Le sauvetage est d'abord une question de prévention. En Bretagne, la SNSM a su s'entourer de dizaines d'autres professionnels accomplis qui connaissent la région sur le bout des doigts : gendarmes, pompiers, pêcheurs, anciens capitaine au long cours, marins, plaisanciers, médecins et infirmières. Ensemble ils créént un joyeux réseau d'amitié et de partage, de compétences et d'information, d'échange de bons et loyaux services. A la SNSM, persévérance rime avec confiance, défiance rime avec chance. Un noyau solide qui fait la fierté du pays breton !

Témoignages :

" Tout le monde le croyait mort, mais les sauveteurs n'ont pas abandonné, ils l'ont finalement sauvé" lit on dans un quotidien local. Un autre relate l'histoire de ce randonneur imprudent qui s'est aventuré trop près de la falaise.... à la radio, un touriste témoigne : " ils ont sauvé mon fils, la marée nous a surpris, elle est arrivée d'un coup. On ne l'a pas vu venir... " Ou encore " Si les sauveteurs ne nous avaient pas prévenus, notre voiture aurait été engloutie par les grandes marées à St Malo" ... Les témoignages de ce type sont nombreux ! Ceux des personnes reconnaissantes mais aussi ceux des sauveteurs eux-mêmes:

" La SNSM, c'est être capable, par amour pour son prochain, d'affronter la mer et ses dangers pour recevoir en retour, un regard qui en dit long" dit Mr Michel Boivin, ex président de la station de Lancieux (22). A St Quai Portrieux, on ne s'engage pas seulement pour l'amour de son prochain, mais aussi pour l'amour de la mer... Même si elle vous a déjà enlevé des êtres chers, c'est un challenge de tous les instants au service des usagers de la mer. Et cela présente aussi l'avantage de faire travailler les artisans fabriquant de bateaux locaux. Tout ce petit monde va dans le même sens vers un but commun, c'est le quotidien de notre Bretagne.

Molène, l'île des sauveteurs :

" Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2006, le Cross Corsen sonne l'alerte : un chalutier de Concarneau est pris dans les roches au sud de l'île d'Ouessant. Le Tourmalet et son équipage sont en mauvaise posture et la zone est dangereuse, mais les bénévoles de la SNSM ont ramené les marins sains et saufs et pu déséchouer le bateau. "

La zone d'intervention depuis l'archipel de Molène jusqu'au fameux rail d'Ouessant qui a fait tant de victimes, est composée essentiellement d'habitants de l'île aux professions diverses : infirmiers, plombiers, carrossiers, gérants d'auberge de jeunesse, mécaniciens, etc...Ils interviennent auprès des plaisanciers et assurent aussi les évacuations sanitaires quand l'hélicoptère ne peut pas venir jusqu'à l'île par manque de visibilité (brouillard). "Nous sommes un peu les ambulances de la mer" dit François Malgorm. A Molène, le sauvetage est une vertu ancestrale. Lorsque nous avons pris conscience que l'on ne pouvait pas agir seul, alors l'idée de la solution collective a germé. D'un premier canot à rames et en bois, nous sommes passé au CTT; nous sommes aujourd'hui une vingtaine de sauveteurs, tous issus du milieu marin et natif de la région. Molène, c'est l'île des sauveteurs ! "

150 ans !

Chaque année, à Audierne (qui a accueilli la toute première station SNSM) la grande fête de l'amitié et son festival maritime n'oublient jamais de mettre en valeur les actes héro?ques de nos sauveteurs bretons à travers un panel d'activités de loisirs sur le thème de la mer. "Car c'est une vraie bande d'amis soudés et toujours prêts à porter secours" ajoute Didier Quintel président de la station du Conquet (29). Lorsque nous sommes allés chercher cette goélette finlandaise au nord de la pointe de Corsen dans une tempête foudroyante, heureusement, tout le monde est revenu sain et sauf. A l'occasion des 150 ans de la station fondée en 1867, une grande fête a été organisée au Conquet au rythme des chansons de marins, celle des marins d'Iroise , célèbres dans la région.

Là pour tous !

Fait plus rarissime en 2016, à Bénodet, la population n'en croit pas ses yeux! Les garde-côtes ont aperçu... Une baleine du Groënland, presque adulte, non loin du rivage. Il semble qu'elle aussi ait fait " naufrage", du moins se serait-elle perdue et elle a bien du mal à rejoindre le large. Mais la SNSM est là pour tous, n'est ce pas ! La vedette était donc de sortie ce jour-là pour l'aider à retrouver sa route. Qui était la vraie vedette dans l'article du télégramme ? La baleine ou les sauveteurs? L'histoire ne le dit pas...

La transmission d'une passion avant tout!

Lors de la semaine du Golfe en mai 2019, un hommage était rendu à Charles Pilorget, ex président de la station du Golfe du Morbihan : 52 années de sauvetage au compteur." Les novices ont de quoi être fiers: " Nous sommes animés par l'idée d'entretenir l'élan qu'il nous a impulsé pendant toutes ces années. Son emprunte est indélébile autant que son état d'esprit. " La moyenne d'âge est de 54 ans, les sauveteurs ont effectué ensemble plus de 70 interventions auprès des plaisanciers à voile ou à moteur, mais aussi des kayaks, padles, bateaux de pêche ou navires de passage dans les nombreuses îles, près des zones ostréicoles. La SNSM, c'est cela aussi, la transmission d'une passion, d'un esprit, de maître à élève, mais souvent aussi, de père en fils/fille. En Bretagne, continuer est plus qu'une tradition, c'est une évidence !

Quand la SNSM répare la bêtise humaine et l'injustice :

En 1998, l'abbé Cottard dirige une association intégristes de scouts et guides catholiques adolescents, non reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports ni par les instances du scoutisme. Lorsque plusieurs adolescents inexpérimentés reçoivent la consigne de prendre la mer, la tempête fait rage et le bateau s'échoue, tuant 4 des 7 jeunes en état d'épuisement après une lutte acharnée contre les éléments. Les secours n'ont reçu l'appel que tard dans la nuit et aucun accompagnant expérimenté n'a pu encadrer les enfants. Une fois sur place, les sauveteurs bénévoles ramènent les trois survivants. L'abbé Cottard a été incarcéré pour manquement à la sécurité et homicides et blessures involontaires. Il est libéré en 2003, avec l'interdiction d'exercer toute fonction d'encadrement en matière d'activités civiques, sportives ou de loisirs. "C'était choquant! se souvient avec douleur Alain Crochet, 45 ans bénévole à la station de Longuivy (22). "j'ai travaillé pendant 17 ans à la marine nationale, on nous apprend à nous contrôler. Mais là, c'était différent, c'était des mômes..." , Une leçon pour tous et une remise en question des règles de sécurité en matière de navigation.

Quelques règles de sécurités dispensées par la SNSM pour naviguer avec des enfants :

* les enfants mineurs ne doivent jamais naviguer seuls ni rester seuls à bord ! Ils doivent être accompagnés par un professionnel chevronné et diplômé.

* les enfants doivent être informés au préalable sur les dangers existants à bord d'un bateau et sur la mer

* le bateau doit être équipé de filets, lignes de vie, brassières et harnais. Le port d'un gilet de sauvetage est obligatoire.

* Expliquer à un enfant le maniement d'un bateau peut être salutaire, mais ne jamais les laisser manœuvrer sans surveillance.

* Prévoir des escales à terre, car les enfants se fatiguent vite en mer

* Prévoyez pour chacun des tee-shirts, chapeaux, lunettes de soleil, écran total et anorak. Le froid. la pluie et l'humidité peuvent surprendre en certaines zones.

* Attendre la fin de la manœuvre pour sortir du bateau

* Prévoyez un porte-clé flottant pour y accrocher vos clés... On est jamais trop prudent !

* Vérifiez avant le départ l'état du matériel... Et surtout du radio-émetteur ! Renseignez-vous sur les gardes-côtes et stations de sauvetages de la région même si la zone est dite sécurisée. Le danger peut venir de partout ! Avarie technique, danger intérieur ou extérieur au bateau, ou de l'état changeant du climat et donc de la mer.

* N'oubliez jamais que devant la mer nous sommes humbles, "on ne la défie pas, on ne la dompte pas, mais on l'apprivoise, on apprend à la connaître. Là est le véritable héroïsme " disait encore Olivier de Kersauzon, sage conseil !

Ingratitude...

En 1998, sur la route du Rhum, le trimaran Groupama se retourne non loin de l'île de Batz avec Franck Cammas à la barre, du moins il l'était, depuis il est introuvable... Il est 20h30. Le CTT arrive 20 mns plus tard et apprend la nouvelle de la collision de plein fouet avec Le Bonduelle de Jean Le Cam. Vers 22h, ils retrouvent Franck Cammas qui a réussi à s'accrocher sur la coque de son bateau. Le Groupama est sens dessus-dessous. Le remorquer a été le parcours du combattant ! " Il fallait déjà démâter le trimaran qui était très lourd, on avait l'impression de tirer un chalut de plusieurs dizaines de tonnes" explique le plongeur. Les creux autour de nous atteignaient les quatre mètres. Quand le bateau plongeait dans les vagues, les aiguillettes se retrouvaient piégées sur le trampoline, ces bateaux sont pensés pour leur aérodynamisme. Aucun trou n'est prévu pour amarrer une remorque. J'étais à cheval dessus sans aucune sécurité... La remorque a casse neuf fois, car les points d'amarres improvisés ne tenaient pas. Chaque opération, c'est au moins une heure d'effort dans l'eau glaciale et une visibilité nocturne minimum. La faim nous tiraillait aussi."

C'est seulement au petit jour que le Groupama est enfin accroché. " A l'intérieur, c'est intenable, nous nous sentions comme dans le tambour d'une machine à laver ! Nos familles ignoraient aussi où nous étions ."10 heures plus tard, à la vitesse d'un piéton, les sauveteurs et le Groupama refaisaient surface dans le port de Roscoff. Aussitôt, la horde de journalistes entoure Franck Camas, semblant ignorer totalement l'équipe de héros qui vient de passer 18 heures transis de froid dans les eaux du Finistère... À votre avis qui méritait le plus l'attention des journalistes??? La célébrité a t'elle tous les droits ?

Les éléments sont imprévisibles !

Dans la nuit du 6 au 7 août 1986, la France est en émoi, raconte le journal local " Le télégramme". Cinq bénévoles de la station Aber-Wrac'h (Landéda) au nord de Brest, trouvent la mort au cours d'une mission. Trente ans après, Jean-Joseph Guélonnoc se souvient avec émotion:

Ils connaissaient les parages mieux que personne. Maîtres dans l'art de naviguer entre les roches, et habitués aux embruns, c'était leur territoire de pêche, ils étaient amis, collègues, voisins, mais une nuit, dame nature ne les a pas reconnus..." Une fois alertés, les sauveteurs de Ploumanach alors en route pour le sud font demi-tour pour leur porter secours; mais ce brouillard qui n'était pas prévu, et la mer qui promettait d'être calme s'est "mise en colère " sans raison... Les sauveteurs perdent le contact avec les pêcheurs. On se rassure comme on peut: " Ce sont tous des marins confirmés, ils en on vu d'autres, ils s'en sortiront mais essayons d'être là-bas au plus vite. Les hélicoptères de la sécurité civile sont du voyage et accompagnent les sauveteurs pour augmenter les chances de retrouver le bateau et ses victimes s'il y en a. Au petit matin, on retrouve une épave, deux des marins ont trouvé la mort et trois autres sont portés disparus. Tout le monde a participé aux recherches ! Six hélicoptères se se relayent au-dessus des nombreux îlots de la zone, 35 gendarmes et les vedettes des douanes Brestoises fouillent les champs d'algues entre les massifs de granit : une vingtaine de zodiacs scrutent le moindre mètre carré de mer, mais les corps ne sont pas retrouvés... Quelques jours plus tard, l'enquête révèle que le feu de signalisation blanc et rouge de l'île Wrac'h est défectueux et n'a pas permis au voilier " le Loch-O-Motiv" de trouver l'entrée du chenal de l'Aber Wrac'h pour s'y abriter... Une prise de conscience autant qu'une campagne de solidarité a, depuis, permit d'y remédier. François Mitterrand se rend lui-même chez les familles des victimes pour leur apporter son soutien.

" Malgré tout, conclus le président Jacques Menut, on continue à sauver des bateaux et des vies. Naviguer, cela s'apprend sur la mer et son littoral escarpé, le GPS ne suffit pas...Un moment d'inattention et c'est le drame ! La mer a toujours raison!"

D'autres acteurs incontournables du sauvetages :

1) Les Abeilles :

En 2012, Charles Claden, commandant du navire remorqueur L'abeille Bourdon de la station de sauvetage de Brest et sa rade fait la une de Bretagne magazine. 24h/24 et 365 jours par an, il se tient prêt à aller affronter les éléments si on l'appelle. Depuis 40 ans, "Les Abeilles", société privée, loue le bateau, l'équipage, et ses services, à l'état pour porter assistance aux navires. " L'objectif premier est déjà de limiter les dégâts en arrivant entre l'incident et l'accident... si ce dernier doit avoir lieu, explique Charles Claden. " En 1978, suite au désastre causé sur la côte Bretonne par L'amoco Cadiz, l'état affrète " l'Abeille normande" puis " L'Abeille Flandre" en 1979 et enfin " l'Abeille Bourdon" en 2005.

" Les douze hommes de l'équipage sont en permanence " en veille" sur la mer, sur la passerelle, ou dans la salle des machines. La vitesse du vent, la hauteur des vagues, les écueils visibles ou non, rien ne leur échappe. Si le vent dépasse les 37 kms/heure, le navire est en attente d'un appel. Quand le vent atteint les 50 kms/h ils partent pour Ouessant surveiller de très près ce rail qui a fait tant de victimes par le passé; c'est la zone prioritaire de l'Abeille. Les marins sont à l'écoute, prêts à intervenir à la moindre info du Com (centre opérationnel de la Marine) ou du Cross (centre régional opérationnel de secours et de sauvetage). Les abeilles ont été conçues pour intervenir sur de petites unités, dans des zones où la SNSM et les hélicoptères ne peuvent se rendre. La société réalise en moyenne 30 à 35 interventions par an et a déjà porté secours à près de 800 bateaux. Sa mission a donc un double rôle : sauver des vies humaines, mais aussi contribuer à la protection de l'environnement et de la bio-diversité, évitant ainsi la pollution qu'auraient pu causer ces naufrages. De l'expérience, ils en ont à revendre ! 30 ans de vie de l'Abeille Flandre et des milliers de sorties d'entraînement au compteur. Avec le temps, tout a été pensé ! Depuis le passage du brancard aux dispositifs anti-explosion en passant par le transport d'un grand nombre de personnes quelles que soient les conditions météo. L'Abeille Bourdon est plus grand, plus rapide, et mieux équipé que son prédécesseur. Il peut filer jusqu'à une vitesse de 30 nœuds.

L'Abeille intervient pour :

*Récupérer des naufragés

* Remorquer dans l'urgence un navire

* Lutter contre un incendie

* Pomper l'eau ou la pollution à bord d'un navire

* il a les moyen de travailler en zone explosive ou toxique

" A chaque intervention, nous essayons de comprendre comment se sont enchaînés les événements et anticipons ce qui peut être tenté" explique Charles Claden. Nous pouvons aujourd'hui transporter jusqu'à 300 personnes même mazoutées, brancarder les blesser, et les évacuer grâce à des zones d'hélitreuillage. La puissance de traction est de 200 tonnes. Les instruments de navigation sont intuitifs, nous avons des dispositifs de contrôles à distance. Nous prenons ainsi moins de risques.

"Qu'est-ce qui vous rend efficace ?

" Nous avons conscience que le sauvetage en mer est une science non-exacte, nous n'avons qu'une vision partielle de la situation, nous devons donc être réactifs au moment opportun. Une bonne organisation est la clé : anticipation, flexibilité et échange d'information, et bien sur l'équipement doit être en bon état. "

Des yeux partout !

Et pourtant, l'océan est observé et surveillé de toute part : depuis les sémaphores jamais très loin (24h/24) jusqu'aux marins dans l'exercice de leurs fonctions, en passant par les plaisanciers, les touristes de passage, sous le contrôle perpetuel du CROSS (centre régional opérationnel de Surveillance et de sauvetage), sans oublier la préfecture maritime. A cela s'ajoute la marine nationale (en fonction de la gravité de la situation), les bateaux, les jet et les hélicoptères de la protection civile.

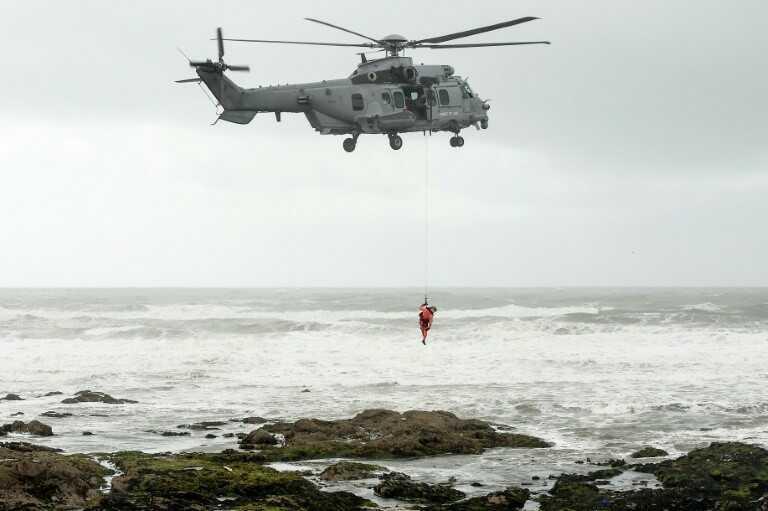

2) Les hélicoptères de sécurité civile :

Ces hélicoptères, qui attirent tant le regard, avec raison, ne sont pourtant qu'un maillon de la chaîne du sauvetage, mais un maillon tellement important! On fait appel à eux pour intervenir dans des zones où les bateaux ne peuvent pas entrer, mais ils peuvent aussi venir en renfort pour aider la SNSM. Vêtus d'un casque avec visière et d'une combinaison orange vif, le capitaine et les pilotes, copilotes, treuillistes et plongeurs sont toujours en mouvement. Il faut profiter des moments d'accalmie pour toujours s'entraîner. Avant le départ, les mécaniciens ont déjà tout vérifié pendant des heures, et plutôt deux fois qu'une, que tout le matériel est en bon état de fonctionnement. S'il y a l'ombre d'un problème, la maintenance est là à la première heure. Il y a des êtres humains en danger de mort! la sécurité de l'équipe et du matériel est donc une assurance-vie. Tout aussi important est le fait de consigner chaque jour toutes les actions, remarques, et avaries toujours possibles dans un cahier. Cela peut toujours servir par la suite. Quand tous les appareils ont été passés au crible, et le treuil tressé testé plusieurs fois, le bout de sécurité lové (enroulé), et surtout le plein de carburant fait, l'appareil est prêt à décoller. Chacun connaît bien son rôle. Un médecin peut accompagner si besoin. La disponibilité est un atout majeur !

Les pilotes sont en attente d'un appel. alors l'entraînement, il n'y a que ca de vrai ! avec force simulation de situation réelle avec la complicité de la SNSM :

Des gestes essentiels :

* Assurer la liaison par radio

* Guider le pilote pour une approche efficace malgré des conditions météo souvent tumultueuses

* Refaire et vérifier la check-list et le plan de vol

* Quadriller le périmètre sur la carte et sur la zone du prétendu naufrage

* Hélitreuillage, dérouler la tresse de treuil

* Assurer les premiers soins aux blessés s'il y en a

* Accrocher la civière

* Vérification que tout est en ordre avant de remonter

* Remorquage des victimes à bord de l'appareil

* Soins à bord de l'appareil et accompagnement à l'hôpital le plus proche

Telles sont les fonctions de bases des sauveteurs en hélicoptères, dans l'attente d'une situation réelle dont on ne peut que supposer que tout se passera comme prévu. Comme toujours, il faut anticiper ! EVIT MA VEVO AR RE ALL !!! dit on en breton, " POUR QUE LES AUTRES VIVENT!!! Un dicton qui en dit long sur la mission qui les attend ! Une intervention pouvant quelquefois durer une ou plusieurs heures, de jour comme de nuit, par un vent atteignant 150 kms heures voir plus, au dessus de déferlantes toujours plus menaçantes.

Le service de sauvetage de personnes en hélicoptère est gratuit et devient payant pour une embarcation. Les sondages parlent de 2150 sauvetages en 2012.

Après la guerre, la France connait trois types d'hélicoptères :

* L'ALOUETTE : plus spécialement utilisé par les services de gendarmerie dans l'après-guerre jusqu'en 1989, l'Alouette 1 est très apprécié dans les régions montagneuses mais trouve toutefois ses limites au dessus de 3500 m. L'Alouette 2 rend de fiers services à l'armée de l'air jusqu'en 1996 avec une vitesse de croisière de 170 km/h. Enfin, la marine nationale acquiert 26 appareils Alouette 3 : avec une vitesse de croisière à 185 km/h, il s'adapte bien à tous les climats et aux missions sanitaires grâce à sa cabine pour loger deux civières et un treuil, un malade assis, et un assistant médical. Il est donc apte à réaliser des missions de sauvetage. Le dernier Alouette 3 termine sa mission en 1997, du moins dans les airs, car il vient récemment de se reconvertir ! Et oui , L'alouette revit à Brest en tant que simulateur pour les stagiaires en passe de devenir sauveteurs, mais pas que... Tout le monde y a droit ! Imaginez une plate-forme multi-fonction qui, selon les besoins se transforme en hélicoptère, en cabine de navire, ou encore en canot pneumatique avec force vibrations, mouvements, bruits des vagues et du vent, et ca sent même le poisson ! Un écran projette à 220° la mer et le ciel en mouvement afin de rendre l'expérience encore plus réaliste.

* dans les années 80, les DAUPHINS viennent renforcer le parc aérien, et arment les bases maritimes pour les opérations en mer, suivis par les ÉCUREUILS bombardiers d'eau, spécialisés dans la lutte contre les feux de forêts. Spacieux, performant tout temps de jour comme de nuit, et confortable, sa vitesse de croisière est de 225 kms/h pour deux heures d'autonomie.

En 1986, est créée une base pour le tout nouveau " Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile" qui devient en 1991 le Groupement de Moyens Aériens de la Sécurité Civile (GMA). Ils forment les équipages sur des Écureuils. L'année 2010 évoque avec fierté et émotion au musée de l'air les quarante années de service des Alouettes.

* il a aussi eu ses heures de gloire et même un record de longévité entre 2066 et 2010, soit 44 années d'utilisation, c'est le SUPER FRELON de la sécurité civile. Deux prototypes à la pointe de la technologie : le premier, en mode hydravion version armée de l'air a la possibilité d'amerrir mais ne possède pas de flotteur. Le second, en version marine, vitesse de croisière: 250 kms heures pouvant pousser jusqu'à 275 km//h termine son œuvre comme simulateur pour les essais incendie.

En 2010, la base de Lanveoc-Poulmic à Brest reçoit le Caracal (de la catégorie SUPER PUMA) EC-225 qui remplace le Super Frelon. De fabrication Airbus, il effectue 150 h de vol entre 2010 et 2016, soit plus de 2000 personnes sauvées.

Ce dernier est principalement utilisé pour :

* L'évacuation des victimes ou naufragés en mer

* Le transport des équipes de secours et du matériel spécialisé

* Il aide efficacement la SNSM à rechercher les victimes et assurent un rôle de surveillance et de coordination, de sécurité et de prévention, pour gérer les secours dans les meilleures conditions possibles.

* Il participe activement à la lutte contre les incendies de forêts

* Il peut assurer des transferts inter-hospitalier urgents.

* Grâce à ses performances techniques, sa rapidité et son équipement, une personne est secourue en moyenne toutes les 30 mns chaque année (selon les sondages); soit près de 20 000 personnes sauvées en 20000 heures de vol.

2017: toujours à Brest (base de Lanveoc-Poulmic) : les huit appareils CAIMAN prennent la relève : strictement militaire, ils effectuent des tours de garde pour le sauvetage en mer et contribuent à la lutte anti-sous-marine. C'est un hélicoptère de combat. 27 appareils sont prévus d'ici 2021.

En projet pour 2026, les GUEPARDS inter-armée sont en préparation pour assurer la continuité.

Le doux terme de "DRAGONS " désigne l’indicatif opérationnel radiophonique de tous les hélicoptères du GHSC.

Les bons conseils du GHSC :

Votre embarcation est en péril, vous avez établi un contact radio avec le CROSS (centre régional opérationnel de Surveillance et de sauvetage) :

En attendant l’arrivée de l’hélicoptère :

– sécuriser le bâtiment en arrimant les parties mobiles et en rangeant les effets pouvant s’envoler sous l’effet du souffle de l’hélicoptère ;

– si possible affaler les antennes et si nécessaire couper les câbles pouvant gêner le treuillage.

Dans le cas d’un voilier, affaler les voiles, sécuriser les bômes et se préparer à manœuvrer au moteur.

– maintenir une écoute radio permanente sur le canal alloué par le CROSS.

- Donner votre position et direction, la vitesse du bateau, précisez (s'il y a lieu) si la Zone de treuillage est à l'avant ou à l'arrière.

- Attendre la descente du médecin (si besoin), qui examine les blessés, puis du plongeur qui va déterminer la méthode de hissage. La sangle est généralement utilisée pour les personnes ne souffrant pas du dos. (car passé sous les bras de la victime). Si la personne est inconsciente, on utilisera une civière. Si vous posséder un bateau, la SNSM se chargera dans la mesure du possible de le ramener à bon port.

Remerciements : J'ai créé cet article pendant la période de confinement, suite au Corvid 19. Ce qui veut dire qu'il il m'a été impossible d'accéder aux documents et archives locales des médiathèques fermées. J'exprime donc tous mes remerciements à la SNSM pour leurs publications riches en informations, et aux journaux Bretons : le Télégramme, Ouest France, et Bretagne magazine sans qui je n'aurais pu réussir avec autant de précision. En tant que Finistèroise, fière de ma région Bretonne, c'était une évidence pour moi, autant qu'une joie, de mettre en valeur l'oeuvre incommensurable de cette association au grand coeur née à la fois en Bretagne mais aussi en Normandie. Je me suis donc donnée pour mission de transmettre leur message.

Merci à tous les lecteurs de Kalon-Breizh, coeur Bretagne pour votre soutien précieux.

Océane

Article réalisé à Brest en avril 2020

Ajouter un commentaire