Travailler sur l'eau et dans l'eau

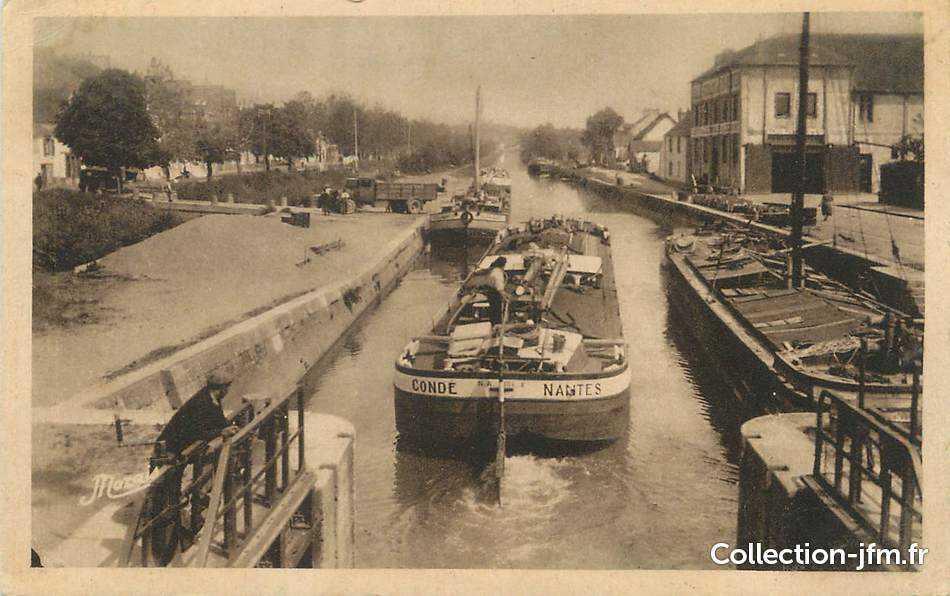

Les canaux de Bretagne, comme le canal de Nantes à Brest, long de 360 kms, trouve son utilité au XIXe siècle avec le transport des marchandises. Pouvant transporter une charge de plus de 100 tonnes sur une péniche: fruits, légumes, bois, engrais, ardoises, charbon, ou encore de la chaux...le batelier y trouvait une source de revenu. On entretenait les canaux deux fois par an le 15 août et le 14 juillet. Itinérants, le batelier et sa famille recevait leur courrier dans les cafés. Avant l'époque de la motorisation, le bateau, relié par une corde, était mené par un cheval de trait, lui-même dirigé à terre par un membre de la famille qui devait aussi vérifier régulièrement l'état de ses sabots.

---------------------------------------------------

L'éclusier, qui avait la charge de faire passer le batelier, ou de lui fournir un point d'ancrage, devait aussi surveiller son écluse et vérifier régulièrement l'état du canal, surtout en cas de montée des eaux. Il gérait le bon fonctionnement du matériel, et s'assurait que les marchandises étaient toujours en bon état après cette longue traversée des eaux... plus pour rendre service... mais un peu intéressé aussi : Si un sac n'était pas réglementaire, on le lui cédait volontiers vu qu'il devenait invendable. Après tout, c'était aussi lui qui gardait le bateau pendant la nuit. Il pouvait aussi servir d'intermédiaire pour transmettre du courrier au batelier, ou s'occuper de son linge. Un petit service en vaut un autre. Quand le bateau arrive, le niveau d'eau n'étant pas toujours le même, l'éclusier saisit la manivelle pour ouvrir les grandes portes de bois ou de fer et régulariser le niveau d'eau. Après avoir trinqué autour d'une bonne bouteille.

Citons pour le travail en rivière, le pécheur de sangsues. Attraper ou plutôt attirer les sangsues consistait à s'assoir au bord d'une rivière, les jambes dans l'eau. Avec une perche en bois, l'opération consistait à remuer les pierres pour déranger ces " demoiselles", de façon à les faire remonter et se coller au mollet du pêcheur... qui à chaque fois subissait une bonne " saignée" au passage. Il suffisait alors de les décrocher. Armé d'un long pic en bois, l'homme chassait aussi la vipère pour le compte du pharmacien qui en récoltait le venin afin de réaliser des vaccins.

---------------------------------------------------

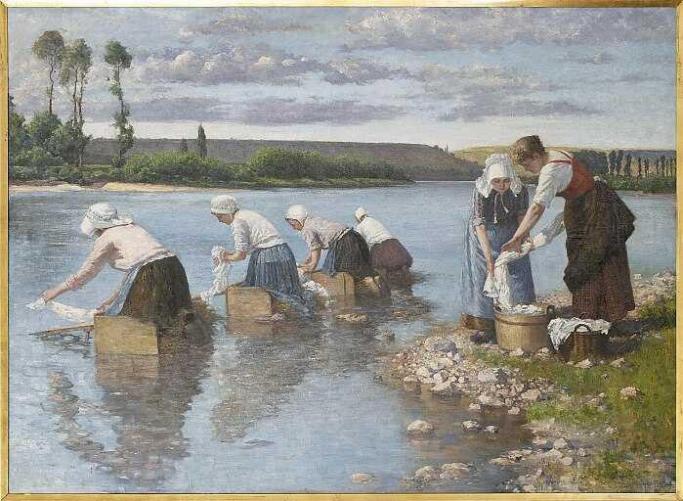

Deux jours durant, penchée sur un caisson de bois sur lequel était fixée une planche à laver, la lavandière lavait le linge que lui avait confié la ménagère...bien avant l'existance des machines à laver. Le premier jour, le travail consistait à :

* tremper dans la rivière les draps, serviettes et autres vêtements d'une famille entière

* les assouplir à grands coups de battoir

* les savonner longuement

* brosser le tout dans les moindres détails

* laisser imprégner jusqu'au lendemain

Le deuxième jour était celui du rinçage.

Les genoux bien calés contre le caisson de bois pour ne pas trop souffrir..., elle déposait le linge dans un immense baquet (où lessiveuse), lequel contenait un sac de cendres. Un tuyau reliait le baquet à une grande bassine d'eau claire qui bouillait au dessus d'un feu de bois. A l'aide d'une casserole, elle arrosait le linge d'eau bouillante de façon à ce que l'eau se mêle aux cendres pour maintenir baquet et bassine à la même température. Un dernier rinçage à l'eau de javel + trois rinçages à l'eau claire plus tard, le linge était enfin considéré comme propre. Encore quelques petits coups de battoir pour un premier essorage avant de tordre le linge avec l'aide d'une "collègue. " Mais attention à ne jamais tordre du linge la nuit, car la lavandière de nuit veillait...et vous demandait de l'aider. Malheur à vous si vous n'aviez pas l'ingéniosité de tordre le linge dans le même sens qu'elle...d'après la légende. Il ne restait plus à la ménagère, propriétaire du linge qu'à le faire sècher et à la repasser. Quand à notre lavandière, elle était déjà appelée par une autre famille pour le travail du lendemain.

---------------------------------------------------

L'océan est incontestablement un le plus grand terrain professionnel de Bretagne. Sur les bateaux, bien-sûr, mais aussi sur les côtes. L'un des trésors de l'océan, hormis la pêche, est la récolte du sel, particulièrement en Loire Atlantique. Travail à temps plein : de mai à septembre pour la récolte, et de septembre à mai pour entretenir les salines. Le but du jeu consiste à piéger, dans des réservoirs naturels, le sel apporté par la mer qui, en se réchauffant au soleil, devient cristal. Ces réservoirs appelé " fares" et adernes sont destinés à recueillir les impuretés.

L'eau de mer est conduite vers une vasière grâce à un premier canal (l'étrier). Il faut compter 2 à 4 semaines pour que l'eau se débarrasse de la vase et puisse être dirigée vers un autre réservoir (le corbier) par un système de barrages naturels de planches et d'ardoises qui en règle le débit. Un nouveau canal mène l'eau qui entre temps, s'évapore, vers un troisième réservoir aux bouts arrondis appelé l'oeillet. Le succès de l'opération est fonction de la dextérité du paludier qui devra récupérer, sur la surface de l'oeuillet, la fleur de sel et au fond, les cristaux; ceci sans prendre la vase. Pour réaliser ce tour de force, il utilise plusieurs râteaux en bois: la lousse pour la fleur de sel, le las pour le gros sel (cristaux), ce dernier mesurant 5 m de long et se terminant par une planche perpendiculaire d'environ 1 m). Cet impressionnant outil permet de :

1) décoller les cristaux du fond

2) balayer l'eau restante et regrouper les cristaux

3) sortir le sel et le déposer dans une brouette. Autrefois les femmes le transportait sur leur tête dans des récipients en bois appelés " gèdes"

Un bon paludier récolte environ 70 kgs de sel par jour. On distingue plusieurs sorte de sels selon leur grosseur : le gros sel, le sel gris du moulin et le sel blanc de table.

----------------------------------------------------

Chaque année, la récolte du goémon fournissait un engrais de qualité pour les jardins. C'était le trésor des gens de la côte! A bout de bras, penchés sur le bord d'une embarcation où les pieds dans les vagues et munis d'une fourche, les paysans ramassaient les algues qui sècheront sur les rochers. Au XIXe siècle, elles étaient utilisées dans la confection de pains de soude cuits dans des fours à même le sable et livrés aux usines qui en payaient le prix. Mais la balance souvent fausse et la grande quantité d'algues nécessaire au pain de soude mis fin à cette activité. Le goémon fut alors utilisé pour l'agriculture et la pêche. Il existe trois sortes de goémon : le goémon d'épave rejeté par les grandes marrées, le goémon de fond qui nécessite un bateau, et le goémon de rive ou goémon noir. Encore de nos jours, en mai/juin, sur la côte de granit rose (22), ca sent fort les algues qui sèchent au soleil! L'industrie de cosmétiques à aujourd'hui remplacé l'usine de soude. Le danger lié au travail et les noyades fréquentes ne séduit plus les jeunes... et celà se comprend

Votre webmaster Océane vous invite également à découvrir sur Kalon Breizh, coeur Bretagne les articles consacrés à :

* la pêche à pied

* pêcheurs et pens sardines

* Gardiens de phares (Les phares bretons)

Ajouter un commentaire