Travailler avec mère nature

Les hommes du bois :

Au fil des siècles, les bretons ont toujours sur faire face à l'isolement et à la pauvreté, se servant des moyens qui étaient à leur portée. Et mère nature l'a bien compris. Aussi, s'est-elle toujours "arrangée" pour leur fournir de quoi survivre. La solidarité, le savoir-faire, la débrouillardise et surtout un courage inconditionnel a fait le reste. La première des ressources exploitée est le bois, les forêts étant nombreuses en Bretagne. Les bucherons pouvaient ainsi se fournir en troncs d'arbres. Deux autres personnages l'assistaient : les scieurs de long qui les découpaient sur place pour le compte du menuisier et autres artisans du bois. Une autre personne rendait souvent visite au bucheron: le fagotier qui ramassait le bois mort ou tout juste coupé, pour en faire un petit tas qu'il reliait et portait sur l'épaule. Les fagots de bois était très utiles pour toute profession utilisant un four comme le boulanger ou les artisans de la faïencerie qui pouvaient alimenter le feu et réaliser leur production

Le boisselier (ou tourneur sur bois) sculptait ses écuelles, pots, cuillères et autres plats afin de les revendre sur le marché et faire vivre sa famille. Le rouet et les moulins à poivre sont nés de cet artisanat. Parmi les autres artistes du bois, citons aussi le sculpteur de pignols. Dans le pays de Morlaix en Finistère nord, existaient, au siècle dernier, de drôles de petits pantins de bois dont les bras étaient surdimensionnés. Ces petits personnages servaient de girouette ou d'épouvantails à moineaux, mais il semble que leur vente ne dépassa pas les " frontières" du village de Plouigneau, où ils avaient été conçus.

----------------------------------------------------

Le tonnelier, lui, avait besoin de la complicité du forgeron. Réaliser un tonneau en bois de chêne consistait à assembler une vingtaine de planches de bois recourbées (appelées douves) au moyen de cerceaux de fer. Tout le génie était dans cet assemblage : muni d'un cadran réglable (le bâtissoir), il resserre progressivement les douves à la chaleur d'un feu de bois de façon à réaliser des cercles parfaits. Il ne reste plus qu'à ajouter de chaque côté un fond solide (le jable), puis à percer un trou de remplissage sur lequel il fixe un robinet en bois.

----------------------------------------------------

L'un des métiers du bois les plus remarqués en Bretagne est celui de menuisier. Grâce à la dextérité du bucheron et des scieurs de long, il pouvait faire des planches et surtout réaliser tous ces joyaux du mobilier breton que nous admirons tous dans les maisons des grand-mères, les fermes habitées depuis des générations, ou encore dans les musées des arts et traditions populaires: Armoires à fleurons finement et patiemment sculptés qui finissaient souvent en cadeau de mariage, les lits clos dans lesquels dormaient toute la famille, du grand-père aux petits enfants, buffets aux motifs savants et chargés d'histoire. Il faisait aussi des cercueils.

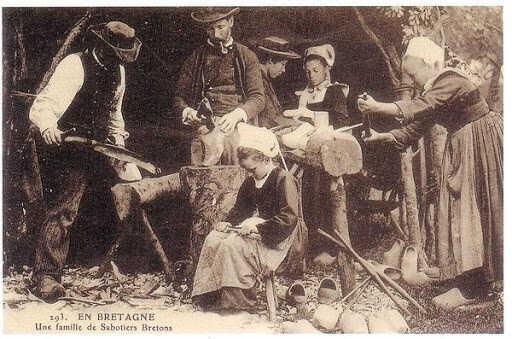

Gardien de la tradition à l'instar de tous ses collègues de la forêt; mais par obligation aussi car les chaussures coutaient trop chère à la population; le sabotier vit tel les sept nains des histoires pour enfants dans une cabane de branchages et de terre battue, au coeur de la forêt. C'est l'endroit idéal pour s'approvisionner en bois de hêtre, matière première indispensable à la réalisation de ses sabots. Mais il n'est le plus souvent pas tout seul car les sabotier du XVIIIe et XIXeme siècle vivent en communauté : le clan des sabotiers a ses propres lois et obligations et se marient souvent entre eux ou avec une personne des métiers du bois. Ils parlent le même langage, se comprennent et se soutiennent entre eux. Un feu de copeaux de bois, régulièrement alimenté et surveillé, brûle au centre de la cabane, laissant s'échapper de doucereuses odeurs de bois et une fumée âcre par l'ouverture du toit. Une couchette recouverte de paille pour ses nuits et quelques pièces de vaisselle constitue le seul mobilier. Sur un établi de planches grossières et de rondins, l'artisan s'affaire sans perdre un instant: du lundi au samedi, son emploi du temps est chargé.

Lundi: Il abat des arbres et les coupe en tronçons qu'il débarrasse des branches mortes et des parasites; il en prévoie suffisamment pour une bonne semaine de travail.

Mardi : il trace à l'herminette des fentes qui deviendront le col du sabot.

Mercredi: à l'aide d'un paroir (sorte de crochet à manche de bois) il donne la forme encore humide du sabot, qu'il creuse ensuite en profondeur, armé d'une gouge (lime à bord recourbée en forme de cuillère et à manche de bois).

Jeudi : c'est le jour des mesures avec sa règle à encoches.

Vendredi est réservé au ponçage

Le samedi au séchage.

Pour les enfants, l'artiste ajoute souvent du cuir, de la peinture ou sculpte des motifs. Certains sabots seront munis de graviers anti-dérapants et de paille pour tenir les pieds au chaud l'hiver.

Environ 60 à 70 paires de sabots seront réalisés dans une stère de bois. Le sabotier peut à présent vendre sa production sur le marché.

Les hommes du fer et de la pierre :

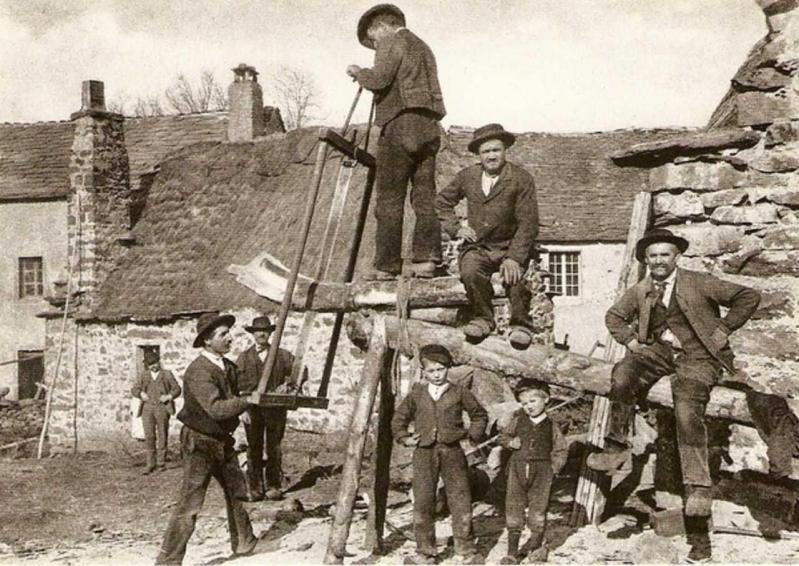

N'écoutant que leur courage, tous ces artisans commençaient à travailler tôt le matin et se couchaient rarement avant minuit. Gagnant un salaire de misère, beaucoup payaient aussi de leur personne... où mourraient suite à des conditions de travail dangereuses et insalubres, mais avaient-ils le choix? quand la pauvreté est partout... Dans les monts d'Arrées et les montagnes noires (29), les mines de plombs et d'ardoises employaient des ouvriers formés sur le tas à oeuvrer dans l'obscurité. Du temps où la lampe et le casque n'existaient pas encore, du matin jusqu'au soir, au contact de matières souvent toxiques, ils peinaient sous les coups de marteau. Enfonçant leur burin dans la roche, centimètre par centimètre, le nez dans la poussière qui s'infiltraient dans leurs poumons, ils caressaient l'espoir de dénicher quelques pépites de plomb . La silicose les guettaient au tournant à chaque instant. De même, l'ardoisier, du fond de sa galerie, dans des conditions d'humidité constante, tentait de débusquer quelques pièces d'ardoises qui finiront leur existence sur le toit des maisons afin que la pluie ou la neige puisse glisser au sol. L'utilisation du vagonet étant encore peu répandue au XVIIIe siècle, il portait le plus souvent sur son dos les 80 à 100 kgs d'ardoises, les pieds dans ses sabots remplis de paille pour seule sensation de chaleur rudimentaire.

----------------------------------------------------

De son côté, le tailleur de pierres n'était pas mieux loti, travaillant dans une galerie à la température glaciale l'hiver et proche de la fournaise l'été, il s'écorchait les mains à coups de massette (marteau à manche court) et de boucharde (marteau dont l'extrémité est garni de pointes, à l'origine des pointes de diamant), en plongeant son piolet dans la roche. Les accidents de travail étaient nombreux : il n'y avait pas de lunettes de protection à l'époque, un éclat de granit avait vite fait de sauter dans l'oeil du pauvre homme. Et comme ses compagnons de misères, il finissait souvent la journée dans l'alcool.

----------------------------------------------------

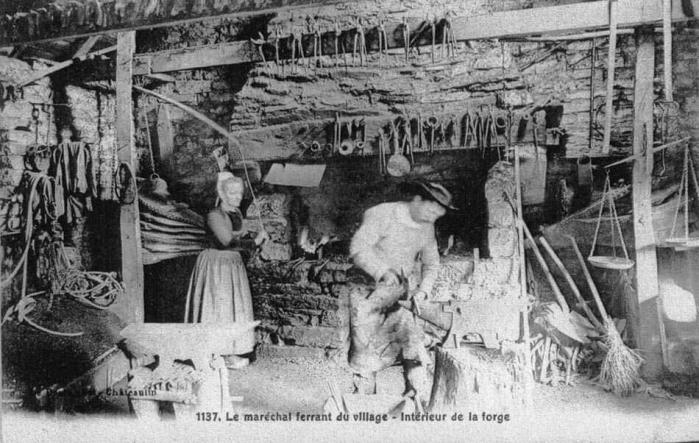

Riche en minéraux, le Finistère, entr'autres départements bretons, fournissait aussi du fer qui allait remplir sa mission chez les vaisseliers, tonneliers, ou sous les sabots d'un cheval de trait, patiemment ciselés et sculptés par le forgeron du village. Entre deux coups de marteau sur son enclume au dessus d'un brasier allumé du matin au soir, il écoutait les petites histoires de chacun sans cesser de travailler. Le forgeron était une personnalité très visitée au XIXe siècle. Mais la légende disait que si un feu restait allumé après l'angélus du soir, l'Ankou (le démon de la mort) arrêtait sa charrette grinçante devant l'atelier de l'artisan pour venir y forger sa faux... et le pauvre forgeron risquait fort de mourir " en paix" le lendemain à l'aurore...

Ajouter un commentaire