Une terre d'artisans

Quand la pauvreté éveille la créativité :

De tous temps, la Bretagne a revendiqué son indépendance, face à la France d'une part, mais aussi entre départements, villes et villages. Les guerre, la pauvreté, les pertes humaines, ou l'isolement ont toujours contribué à forger ce peuple débrouillard que nous connaissons aujourd'hui. Qu'ils soient commerçants, ouvriers, ou leur propre patron, ils peuvent être fiers de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont accompli au fil du temps et entretenu à travers les générations. C'est un peuple qui se suffit à lui-même, autonome, qui ne ménage ni son courage ni ses efforts pour créer à partir des ressources locales, le plus souvent sans aller chercher ailleurs. Ils cultivaient, ils fabriquaient, ils vendaient, en remerciant dame nature de tous ses bienfaits. Ils priaient afin qu'elle continue à pourvoir à leur survie.

Balais et poteries, des objets utiles :

Quelques branches de hêtres, de houx ou genêts ficelées ensembles et vous aviez un balai pour libérer la cour de ferme de ses feuilles d'automne, les chaumières du sable et de la poussière, ou faire un parfait épouvantail pour chasser les oiseaux chapardeurs. Mais attention, à la nuit tombée, de ne pas faire fuir les âmes des ancêtres venues se réchauffer près du feu, car elles emmèneraient la chance avec elles...

Au temps où les guerres exigent des bourgeois de faire fondre les ustensiles de fer pour construire des armes, la population de Quimper privilège la faïence qui, aujourd'hui, fait l'admiration des touristes et la fierté des bretons. Une nouvelle voie s'ouvre alors dans l'artisanat. D'autres villes suivent cet exemple, créant des articles en gré qui donnent naissance à un marché de la poterie, place Laënec à Quimper. Les bols et les soupières, les écuelles et les cruches côtoient des objets religieux. Les objets sont confectionnés dans des fours en plein air, cuits sous la terre dans un mélange de paille et de bouse, de fagots de bois et de branchages.

A la faïencerie de Quimper, une fois la terre débarrassée de ses impuretés, filtrée, et moulée, on façonnait les objets sur une roue de charrette, "tour" improvisée, posée sur un axe. Les statuettes étaient obtenues dans des moules en plâtre. Après la première cuisson, la pièce brute obtenue était émaillée et séchée. Puis on appliquait un " poncif" (moulage calque percé de petits trous saupoudrés de charbon, destiné à créer le motif émaillé de la poterie). Peinte à la main par une femme, la pièce était ensuite recuite. Plus d'un siècle plus tard, les touristes raffolent toujours des scènes de vie bretonnes sur les bols, assiettes et autres plats divers.

Des gens assis, oui, mais aux doigts de fée : La confection

Vous êtes vous déjà demandé comment on confectionnait un chapeau? quel homme breton normalement constitué n'avait pas le sien, n'est ce pas? Voici ce que les archives nous apprennent:

" Les chapeaux bretons étaient en peau de lapin, de veau ou même de taupe ajoutées à de la laine, que l'on malaxait à coups de battes dans de grandes cuves. Le résultat obtenu était ensuite formé sur un moule de bois, enveloppé dans un linge humide. In ne restait plus qu'à aplatir les bords avec un fer à repasser et de laisser le chapeau sécher plusieurs heures. Une fois brossé, un joli ruban placé autour, et voilà une parfaite protection contre le vent et la pluie. Les vêtements, dont le chapeau, donnaient une idée de la classe sociale de leur propriétaire, leur métier, ainsi que leur lieu d'habitation. Une véritable carte d'identité pour ces chefs de familles... d'ailleurs le mot " couvre-chef" n'a t'il n'évoque t'il un peu pas la " suprématie patriarcale" ? Chaque corps de métier, chaque village avait un chapeau différent jusqu'au ruban personnalisé. Le feutre au ruban de velours étant un signe extérieur de richesse... même si le cimetière et l'église exigeait qu'on l'enlevasse...question d'humilité sans doute...

Chez la femme bretonne, le critère qualité revenait à la dentelière, garante des jolies coiffes d'antan. D'un village à l'autre, ces fées graciles rivalisaient d'adresse et d'imagination pour créer des motifs originaux et personnalisés. La guipure d'Irlande du début du 20ème siècle se simplifie bien plus tard dans le " picot bigouden " pour devenir bonnet, gants, napperon, ou chemisier de fête, discrètement remarqué de ces messieurs pendant le fest-noz.

Le climat breton n'étant pas toujours tendre avec les coiffes de ces dames exigeait que celles-ci soient repassées, empesées et la dentelle blanchie. Aussi, un petit tour chez la repasseuse était nécessaire. Munie de plusieurs fers de taille et de formes différentes en fonction de la complexité du travail : ex le fer à coques pour atteindre le fond du bonnet de la coiffe bigouden, et de ciseaux à pointes plates chauffées au feu, cette artiste de la dentelle savait faire preuve d'un savoir-faire exemplaire et d'une minutie extrême. Du matin jusqu'au soir, les fers attendaient sur la braise d'être réutilisés.

Pour être un tailleur-brodeur en Bretagne au XIXe, XXeme siècle, il fallait certes être un artiste, mais surtout avoir du répondant! car celui-ci faisait l'objet de toutes les haines et jalousies possibles, et surtout de la part des hommes. C'était le seul qui, en dehors du mari, pouvait approcher, toucher, et même...se délecter du corps à demi-nu de ces dames, sous le prétexte évident de prendre les mesures d'une robe pour la messe, d'un tablier brodé ou d'un bonnet pour mettre sous sa coiffe. Il est vrai que ce futé romantique savait comment les charmer avec de belles paroles flatteuses ou des contes qu'il avait souvent créés lui-même. Aussi, la femme lui accordait bien volontiers un pantagruélique repas à l'insu de son mari, qui le soir venu... apportait lui aussi à l'employé son repas...mais dans la grange. Si cet artisan habillait toute la famille avec ses doigts de fées, les âmes bien-pensantes lui refusait jusqu'au droit de mettre ses mains dans l'eau bénite le dimanche...Et pourtant, grâce à son talent, combien de fest Noz, festivals, pardons, et belles traditions vestimentaires ont été préservées jusqu'à ce jour? Combien de rêves sont aujourd'hui exposés grâce à lui dans les musées. Il y a une justice, semble-t'il. Le tailleurs, souvent entouré de couturière travaillait dans son atelier ou à domicile dans les fermes.

Un autre métier qui consistait à faire valoir des talents de couturière était celui de la ramendeuse, réparatrice de filets de pêche. Au retour de la pêche, les filets qui avaient souffert sous le poids du poisson était confié à une femme ou fille de pêcheur. A l'aide d'un moule, d'une navette, et d'un bâtonnet en os, elle reformait les mailles endommagées. Les femmes de Douarnenez ou de St Guénolé entre autres aimaient travailler ensemble en discutant, avant de se rendre à l'usine de conserverie de poisson. C'était pour elle l'occasion d'accroitre leur maigre revenu. Des années plus tard, furent créés des ateliers de ramendeuses.

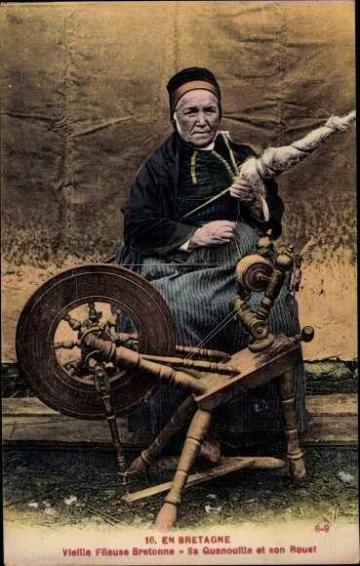

Toutes ces tâches exigeant de l'habileté, de la finesse, et une patience d'ange n'auraient été possibles sans le courage des fileuses qui faisait le tour des fermes pour récupérer du chanvre, du lin ou de la laine et confectionner des quenouilles qu'elle portait ensuite au tisserand qui créait le tissus sur son métier à tisser. Pour un salaire de misère, certaines pouvaient filer jusqu'à dix livres de fil par mois.

Enfin, le dernier de cette grande famille d'ouvriers a faire usage de son habileté plus que de sa force physique, d'où les moqueries fréquentes, était le tisserand. Les quenouilles de la fileuse une fois validée par celui-ci sont mises à sécher au soleil avant d'entamer un long et patient ouvrage de tissus ou de voile pour les bateaux.

Dans son livre " Vieux métiers de Bretagne ", P. Denieul nous explique :

" Le métier à tisser est actionné par le jeu simultané des bras et des jambes. Il se compose d'un cadre de bois où est suspendu, par un système de poulies, un peigne de grande taille. Sur toute la longueur, on tend un réseau d'environ mille fils : c'est la trame. Ces fils vont s'imbriquer dans le peigne et s'écarter un à un, de haut en bas et de bas en haut, au rythme d'une pédale manoeuvrée par le tisserand". L'homme entremêle alors une navette de fil : c'est la chaîne, qu'il tasse contre la précédente en jouant sur le peigne. Le travail se poursuit alors dans l'autre sens" . Un rouleau de bois enroule le tissus ainsi obtenu. Puis il expédiait son oeuvre au "moulin à foulon" afin qu'elle soit trempée dans l'eau et battue sous la meule afin de l'imperméabiliser et d'en resserer les fibres".

Un autre métier à tisser, celui du rideller, ou tisseur de tamis, objets anciennement utilisé à la campagne pour nettoyer les grains mais aussi pour faire de la divination. Comme pour la fileuse, le tisseur de tamis parcourait les ferme, cette fois à la recherche de crin de cheval dont elle faisait des écheveaux. Une fois tissés sur un métier plus petit que celui du tisserand, l'artisan le fixait sur un cercle de bois épais.

Après le tissage, le tressage :

Une serpe et un couteau pour couper ou fendre l'osier trempé était les seuls instruments du vannier. Après avoir tressé les premiers brins pour constituer le fond d'un panier ou d'un casier à homards, il en "tisse" patiemment, avec des gestes étudiés, les montants. Ajoutés à cela les éclisses: liens servant à consolider l'ensemble, et des anses sur les côtés, une jolie bordure en finition, il obtenait une corbeille de qualité pour les vendeurs de pains et de biscuits (appelées bannetons ou boutog dans le Léon). Le châtaigner était aussi utilisé, voir un joli mélange parfois doucement odorant des deux.

Un autre exemple de tressage : Le cordier qui, le plus souvent, avait fait ses preuves sur un bateau en en réparant le gréement, avait la qualification nécessaire pour devenir cordier. Leurs cordes, nées d'un lent travail manuel étaient d'ailleurs plus solides que celles réalisées sur une machine. Une mèche de chanvre étalée sur le sol était accrochée d'un côté à la ceinture de l'homme, et de l'autre, à une roue en bois munie d'une manivelle; qu'une femme ou un enfant devait manoeuvrer. Bien tendue, puis torsadée à la main, l'opération était renouvelée en fonction de la grosseur voulue. Certains cordiers ramassaient sur les ports des morceaux de cordes égarés pour leur redonner une "jeunesse".

Pour le plaisir :

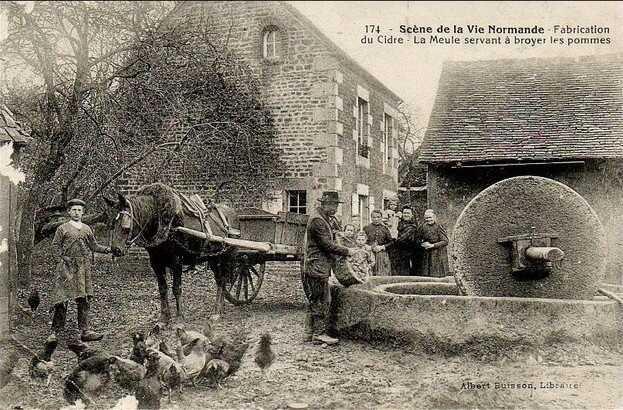

Pour terminer, parlons un peu de la fabrication du cidre, toujours au début du siècle. Par temps sec, les pommes sèchent à l'air libre, ou au grenier le cas échéant. Puis on laisse pourrir les fruits près de l'arbre. Les pommes seront broyées dans un grand cercle de pierre reliée à une meule tirée par un cheval dans le but d'écraser les fruits et obtenir une pâte. Placée entre deux couches de paille et pressée au moyen d'un levier, on obtenait une boisson un peu aigre qu'on appellerait aujourd'hui " de la piquette" mais les fermiers s'en contentaient.

Ajouter un commentaire