Le costume Breton

La petite histoire du costume breton :

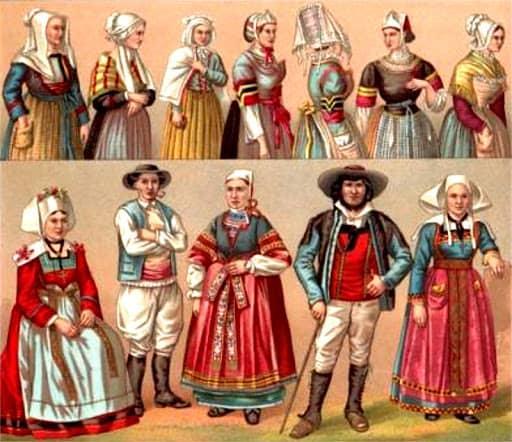

En 1747 dans le Finistère, Marie Cochou Guéguiniat porte la coiffe de Plonéour, Laurence Jolivet celle de Mahalon, et Jeanne Le Berre celle de Pont-l'Abbé. Le costume Breton est avant tout la marque d'une d'identité. La dentelle, le tissus, la longueur, le motif, chaque détail en révêle l'origine, les conditions sociales, la qualité de vie, la personnalité et même la vie intime ou non de celui ou celle qui le porte. C'est pour la bonne cause : une fille à marier doit se faire connaître et désirer : Le velours, la dentelle sur la robe, la coiffe ou le corsage sont des signes extérieurs de richesse. Celle qui malheureusement n'en a pas travaillera au sein d'une famille, ou épousera un homme de sa condition. (dans la plupart des cas). Comme chacun sait, en Bretagne, l'amour propre n'est pas un légende?! On est fier de son village et de ses habitants. On est fier tout court! On ressent même un besoin viscéral d'être plus beau, plus riche, bref meilleur que le voisin qu'il ne faut à aucun prix imiter! Alors vous me direz, le côté positif de cette histoire c'est que cela laisse libre court à l'originalité. En effet, pendant plus de deux siècles, rivalité rimera avec créativité.

--------------------------------------------------

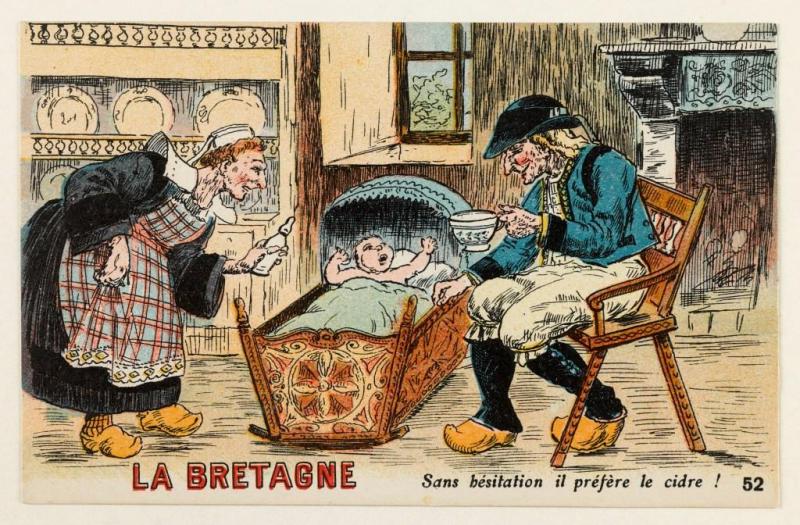

Au XVI ème siècle, bien avant l'apparition des machines modernes, couturières, tailleurs, brodeuses et autres dentelières réalisent à la main de véritables chefs-d'œuvre : robes simples pour la vie paysanne de chaque jour, et plus sophistiquées pour les jours de fête : festou Noz, mariages, cérémonies religieuses. Chacun a son chapeau ou sa robe du dimanche. Après la messe, ... quand ce n'était pas pendant... les hommes se retrouvent en chapeau rond à brides, gilet brodé, braies bouffantes et en sabot pour boire un verre ou deux au bistrot d'en face pendant que leurs femmes prient pour leurs chers disparus.

Tous ceux qui ne sont pas partis à la pêche participent à leur manière à la fabrication des costumes. Quand les hommes tondent les moutons, leur femme filent la laine. Les paysans travaillent aux champs et récoltent la graine de lin et le chanvre dont on préleve la fibre qui servira à faire la toile des chemises ou des draps. Dans les usines de poissons, les Pen-sardines (voir l'article qui leur est consacré) prêtent volontiers main forte à l'ouvrage" : laver les fibres à la cendre pour les blanchir et les frapper avec un battoir pour les affiner constituent un revenu supplémentaire. Le tisserand du village en fait alors des rouleaux et tisse la toile. Chaque village a son tailleur et ses brodeurs qui travaillent à domicile s'ils ne possédent pas leur propre atelier. Chaque coupe est savamment étudiée et réalisée sur-mesure en fonction de la personne, et surtout des particularités locales; comme dans les clans Celtiques d'antan. De même, chaque brodeuse, chaque dentelière a sa spécialité; qu'il s'agisse d'une collerette, d'un point de couture particulier, ou d'une coiffe. Le costume Breton représente une dot pour les jeunes filles, l'œuvre doit donc être unique, au grand dam des voisins.

--------------------------------------------------

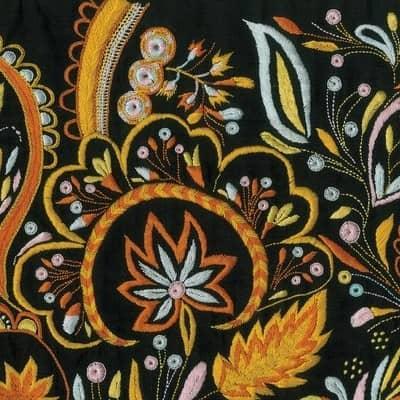

XIXème siècle : si les motifs peuvent être identiques d'un pays (aujourd'hui département) à l'autre, les styles et les couleurs changent. Ainsi, le pays bigouden, région de Quimper, s'exprime avec des couleurs vives : jaune, orange, rouge sur un fond noir, avec des symboles comme la plume de paon ou la corne de bélier. Un peu partout, les jupes et les gilets se superposent avant d'être des années plus tard remplacées par des volants pour les femmes, et des revers brodés (manchou) pour les hommes. Peu à peu, les manches prennent de la longueur et se couvrent de broderies. Dans les familles aisées, le velours remplace le drap et la toile. L'homme revêt un plastron brodé, et même quelquefois un double plastron : l'un pour la richesse, et l'autre pour la pauvreté, le riche recouvrant le pauvre. La coiffe bigoudène s'élève de 10 à 32 cm après la première guerre mondiale. Ce fait, très révélateur du caractère Breton, mérite quelques explications : D'après la légende, suite à un mouvement de révolte ayant conduit à la création du mouvement des bonnets rouges, les clochers des églises furent rasés en signe de représailles, l'histoire de Bretagne dira plutôt que les clochers furent (ce qui est vrai aussi) rasés par les troupes allemandes pendant la guerre)?; chacun voit midi à sa porte, dit-on ! Toujours est-il que nos villageois ne sont pas du genre à se laisser faire?! "Puisque nous n'avons plus de clochers, nous les mettrons sur nos têtes" dirent les femmes Bigoudènes. Et c'est ainsi que la jolie coiffe ornée de dentelle atteint des hauteurs insoupçonnées, pouvant même atteindre dans des cas extrêmes une hauteur de 40 cms dans les fêtes villageoises, enfin si la femme est aisée.

Jusqu'à la première guerre mondiale, le costume est donc l'expression de l'organisation sociale. À chacune ses lacets, ses rubans, et ses couleurs . C'est alors que la guerre survint et avec elle, le deuil. Les couleurs chatoyantes virent au noir. Les structures de la société, peu à peu, s'effondrent. Les hommes reviennent du front et gardent le costume civil. Le modernisme va s'installer, les danses évoluent : les rondes deviennent farandoles. La coiffe bretonne s'adapte à la vie quotidienne, alliant le côté pratique à l'élégance : telle celle des Penn-sardin : un fichu de dentelle retient les cheveux en arrière afin qu'ils ne gênent pas en travaillant et ne tombent pas sur le poisson. Les dessins varient selon la fantaisie du créateur mais aussi en fonction de l'utilisation : un brodeur sacerdotal travaille de façon différente que le brodeur de fêtes. Les hommes s'occupent des tissus lourds, laissant les plus légers et le coiffes aux femmes. Si le climat le permet, ils aiment travailler dehors, sur une table devant l'atelier s'ils en ont un, c'est l'occasion aussi de rencontrer du monde, de montrer leur travail.. et au passage, de se tenir au courant des potins du jour. Ceux qui ne travaillent pas en individuel ou à domicile œuvrent pour le compte d'une maison : Pichavant de Pont-L'abbé, Jacques Péron, Madame Vve Moysan et ses 28 brodeurs, ou encore Jézéquel: spécialisé dans les pantoufles et les pochettes brodées. Début 1900 un brodeur gagne environ 2,50 Fr. à 3,50 Fr. par jour. Travailler pour une maison leur apprend à s'organiser et à réaliser des choses ensemble, dans un souci de socialisation. Ainsi, en 1904, un groupe de 7 brodeurs fonde une société de secours mutuel "La maladie seule".

Le XXe siècle, avant les nationalistes:

Vers 1920, après la guerre, Pont-l'Abbé compte déjà 70 brodeurs et environ 60 brodeuses qui travaillent ensemble souvent dans les enclos paroissiaux. Elles ont une vingtaine d'années et sont pour la plupart célibataires, une occasion pour elles de travailler, n'ayant pas de ménage à tenir. Entre les mercières et les brodeuses, des échanges se font : un travail déjà fait contre une pièce d'étoffe ou de la dentelle. Oui mais voilà! le métier, transmis de père/mère en fils/fille n'est plus très rentable. Les apprentis se font rares.

Pauvre financièrement, mais riches de leur art, ils sont bien intégrés dans la communauté. Leur contribution à la vie sociale est incontestable. Gardiens de la tradition, ils sont néanmoins ouverts aux idées nouvelles. Depuis 1905, la maison Pichavant spécialisée dans la broderie et la dentelle participe à de nombreuses expositions, dont l'exposition universelle. Sur les champs-Elysées, on admire les belles robes brodées d'or. Environ 200 brodeuses + les dentelières du littoral contribuent ainsi activement aux fêtes locales. Chaque année en juillet a lieu la fête des brodeuses, où une reine est élue pour son art. Pont Labbé devient la capitale de la broderie.

A Quimper, suite à une période de famine due à des conditions climatiques déplorables, se crée une école qui enseigne la dentelle d'Irlande (point d'Irlande) dont les oeuvres seront vendues dans le monde entier, ce qui sauvera bien des familles de marins de la pauvreté. Des années plus tard, le point picot permet de travailler plus rapidement et ainsi de satisfaire une clientèle plus nombreuse. Il faut compter au minimum 3 à 4 mois pour la réalisation d'un costume de cérémonie. La saison estivale avec son lot de touristes permet à l'artisanat de se maintenir.

En 1928, le manoir de Kérazan est transformé en école d'art appliqué pour les jeunes filles du pays, à qui elle transmet son savoir-faire, à travers un atelier de tapis et un autre de broderie. En 1936, à Pont-l'Abbé, la maison Le Minor ouvre un atelier de vêtements de poupées répertoriant plus de 250 modèles de robes bretonnes. Les " Poupées du Terroir" connaîtront leur heure de gloire et se développeront dans plusieurs villes du Finistère. Vers 1940, à Penmac'h, les broderies ornent le linge de table, les draps, les nappes, mais aussi les tapis et les foulards. La paroisse de Locronan s'orne d'une somptueuse bannière sur le modèle des tapisseries d'Aubusson. Dans les années 50, le développement des cercles folkloriques et des bagadou (groupes de musiciens) entraînent de nombreuses commandes jusque en 1970. On compte plus de 60 types de costumes principaux et quelque 1200 variantes, dont les coiffes dont le nom correspond soit à celui de la région, ou à l'évocation de sa forme : ex la Bigoudène du pays Bigouden, ou les ailes de pigeon à St Brieuc.

C'est au peintre Hippolyte Lalaisse, XIXème siècle, que l'on doit les principales aquarelles du costume Breton. Ses premières gravures étant destinées à un éditeur, exemple suivi de près par Olivier Perrin et Théophile Deyrolle. Si les couleurs vives rappelent les fêtes locales en 1850, la tendance passe de mode 50 ans plus tard. Dés 1900, les couleurs sont pastelles ou noires. Plusieurs raisons à cela : les lourdes pertes subies lors des deux guerres, mais aussi tous ces héros que la mer a emportés, n'encouragent plus guère à la gaîté. D'autre part, la France exige pendant un demi-siècle une attitude nationaliste à toutes les régions de françaises. La langue Bretonne est interdite, les particularités locales: folklore, musique, danse, l'artisanat, et enfin le costume, tout ce qui fait l'âme d'un pays que l'on appellera région devient " tabou" aux yeux de la France. Tout doit être Français et ressembler à la France... On se fait donc aussi discret que possible. Gare à celui qui ose (plutôt par reflèxe) parler Breton à l'école. Mais quand une famille ne connait que le breton... Seul le tablier pourra être coloré sur une robe noire. Les manches sont plus courtes et les coiffes plus petites. Des bandes de velours noir apparaissent sur les manches ou en bas de la robe pour les faire briller un petit peu.

Dés 1920, les robes se raccourcissent laissant apparaître les mollets. Le galon perlé fait son apparition. En finistère, Les tabliers et les plastrons sont néanmoins peints ou brodés de fil d'or sur une robe noire.

Les tissus utilisés dans le costume Breton (ils se mélangent bien volontiers sur une création selon la fantaisie du créateur)

* Le drap : robe, pantalon, chupen, jupe, corsage, gilet

* la toile : tablier corsage

* le velours : manche col volant , homme veste : encolures , manches, bandes chapeau , encolure, beguin, bas, revers, gilet,

* la lingerie : coiffe corsage col collerette , galons manches

* le cachemire robe , tablier ,

* le satin : tablier , entournures de manche brodées de perles, satinette : corsage et tablier

* la soustache 98

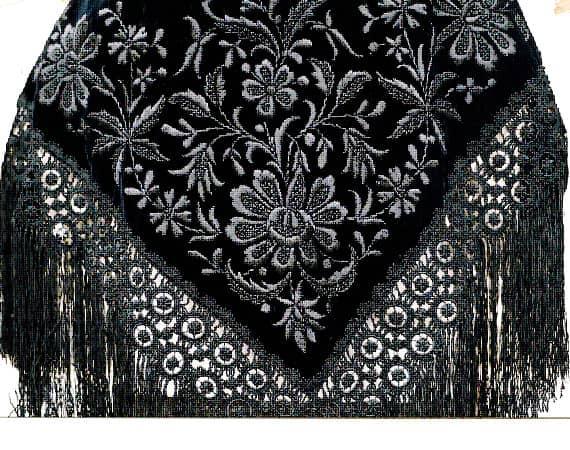

* la dentelle : bordure tablier châle, coiffe, sur corsage, jabot, fichu, galons,

*le feutre : chapeau

*la futaine : robe

* la ratine : veste

* le damas de soie : tablier à bavette

* l'étamine de soie , de laine ... tablier , piecettes tablier

* le ruban : sur chapeau, coiffes , poches

* la soie : broderie gilets, tablier , jupe fichu, lacets, résille, doublure, corsage

*la mousseline : jupe, mousseline , châle, corsage,

*le mérinos : corsage, robe, châle,

* la laine : tablier ceinture, châle , sous châle, jupe, bas

*le tulle : collerette, châle, coiffe,

* le crêpe : tablier piecettes, châles

* le moire : sous tablier, coiffe (rubans), tablier , corsage

* le courtil : blouse

* la paille: chapeau , sabots collerettes tuyautée

* la percale : coiffe, fichu châle

* le dain : chaussures

Quels vêtements composent le costume Breton ? De quelle matière?

Pour les hommes :

* Les bas tricotés: velours, laine

* Les braies

* la ceinture : laine

* le chapeau : velours, bandes, feutre, ruban, ou paille

* le pantalon : drap

* Le choupen (sous la veste ) : drap

* les bragoù bras fermés par des guêtres

* le gilet : drap, velours, soie

* les manches : velours, entournures satin

* la ceinture : laine

* la veste : velours et ratine

* les braies

* la lisière : bordure en bas d'une veste

*les encolures : velours

Pour la femme :

* Le corsage : drap, toile, lingerie, satin, moire, dentelle, soie, ou mousseline,

*le béguin : velours

* le corselet

* la robe : drap, cachemire, futaine, ou mérinos

* les chaussures : daim, sabot: bois, paille, ou cuir

* le tour de calotte (sorte de châle porté sur la tête, comme une mantille) : velours et soie

*la guimpe (sous coiffe) : dentelle

*le jabot : (pièce d'étoffe sur le cou et la poitrine) : dentelle

*le col : velours, lingerie

*les lacets : soie

*la résilles : soie

*la doublure : soie

* le sous-châle: laine

* le sous-tablier

* la blouse : courtil

* Le sparl : lingerie

* le tablier : toile, crêpe, laine, satin/ette, soie, moire, dentelle, damas soie, étramine de soie ou de laine, ou cachemire

* la collerette : velours , lingerie, tulle , ou paille (tuyautée)

*la coiffe : lingerie, dentelle, ruban , tulle, moire, ou percale

* la résille en coiffe ou sous-coiffe : soie

*le châle: dentelle, mousseline, mérinos, laine, tulle, crêpe, ou percale

*le fichu : (petit châle) dentelle, percale, soie ou faille

*la jupe :drap, soie, ou mousseline,

*le filet : dentelle

*les entournures : satin

Quelques termes techniques de fabrication du costûme: (la liste n'étant pas exhaustive)

Le galon brodé fleuri sur veste homme

Les godets ressérés par des noeuds de ruban

Les guipures (piecettes) perlées sur dentelle ajourée

Les bandes de velours brodées sur chapeau

La Broderie Colbert sur tablier de velours

La guimpe brodée-sous coiffe dentelle

Les brides-coiffure

Les motifs brochés (dessins en reliefs) sur tablier

Les fronces sur tablier de soie

Les ajourés sur bonet de dentelle

Le point d'Irlande sur voile de mariée

Les rayures sur tablier à bavette

Les piècettes sur dentelle ajourée

Les chenilles de couleur sur chapeau de un à 3 bords

Le pailleté sur tablier volanté

Les franges sur châle brodé

Les plis sur braies bouffantes

Les bouffettes: noeuds de ruban sur chaussures daim

Les fils d'or et argent bas de la robe

Les tuyaux de paille sur collerette robe

Les chaines brillantes sur veste drap et velours

Les noeuds de rubans sur tablier cachemire

la mentonnière (cordon de la coiffe)

les ailes de lingerie sur la coiffe

Le jabot de dentelle blanche sous châle

L'ornement sur scapulaires (bandes velours tour de cou)

Les passementeries métaliques sur robe

La mat et brillant tablier de la jeune fille

les boutons sur chupen velours

Les nids d'abeilles sur dentelle noire manche et bavette

Les perles sur la bavette de la robe

Les barbes sur coiffe (bandes de dentelles tombantes)

Les ruches sur coiffe (formes d'alvéoles)

Les crochetés sur coiffe

Les résilles de soie sur sous-coiffe

Les fleurs de coeurs brodées

La ronde des coiffes bretonne en Bretagne :

est portée surtout entre le XIXème et le XXème siècle. Son nom breton évoque souvent sa forme, la région ou le souvenir d'un évènement. Il existe plus de 1000 types de coiffes, chaque village ayant le sien : design, forme, style de broderie. Nous nen citerons ici que quelques-unes

La touken :

La Marmotte : Le Léon

La? Penn maout : Rouzic

La Kapenn : Cap Sizun

La Bigoudenène - pays Bigouden

La Borlédenn - pays Glazic

La Penn-sardin

La Giz-fouen - Cornouaille

La Surdos - (ailes de pigeon) St Brieuc

La Capot - Pays de Loudéac (avec brides)

la Kornek - Pays de Baud

la Tri Kintr - Pays Vannetais

La Loq = pays de St-Malo

La Kariguel = pays de Pourlet

La catiole = pays Rennais

La Paludière - Pays de Guérande

La Maviée de Clisson - Pays de Nantes

La caline - Pays de Retz

Je vous invite maintenant à découvrir ce site magnifique: Les coiffes bretonne

http://bibliotheque.idbe-bzh.org/data/cle_137/Coiffes_de_Bretagne_.pdf

Et un lexique du costume breton sur Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lexique_du_costume_breton

Un grand merci à leurs auteurs !!!

Commentaires

-

- 1. Isabelle Le 06/02/2023

Merci pour votre article, c’est une mine d’information lexicale qui va me permettre de me documenter sérieusement sur le costume breton.

J’aimerai m’en faire un ☝️.

“Est libre celui qui sait qui il est et d’où il vient.”

Ce costume c’est un peu l’aboutissement d’un travail généalogique, philosophique et spirituel. Encore merci. -

- 2. Anne Le 12/10/2020

C'est plus qu'une identité les costumes bretons. Avec de la créativité, on peut associer divers accessoires de mode qui s'assembleront avec une aisance particulière. Un chapeau de paille et un sac à main en osier semblent être parfaits comme accessoires.-

- rachel_océane_l'arhantecLe 14/12/2020

Bonjour Anne et merci de votre visite sur Kalon Breizh, coeur Bretagne. Vraiment désolée cette réponse tardive, je viens seulement de trouver votre message du 12 octobre...ce confinement nous fait perdre la tête! Je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne le costume Breton. Merci de nous faire partager votre expérience sur ce site. Etant tout à fait ouverte aux idées et propos de mes lecteurs, je viens, grâce à vous d'ouvrir le forum de ce site vous pourrez donc y partager tout ce qui vous fait plaisir. Je peux aussi créer des pages spéciales ou chacun aura la parole, cela n'en sera que plus enrichissant. Ce site est récent, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est n'est que du bonheur de promouvoir la Bretagne ! Très bonne fin d'année à vous. Votre webmaster R.Océane

-

- 3. Marielle V Le 11/10/2020

Les costumes bretons ont cette originalité qui en fait des habits de référence. Ils font partie du patrimoine breton. Cependant, si vous voulez changer de style vous pouvez adopter le nœud papillon qui accompagne très bien le costume classique, comme on peut le voir.

-

- rachel_océane_l'arhantecLe 14/12/2020

Bonjour Marielle et merci de votre visite sur Kalon Breizh, coeur Bretagne. Vraiment désolée cette réponse tardive, je viens seulement de trouver votre message du 11 octobre...ce confinement nous fait perdre la tête! Comme vous le dites magnifiquement, le costume Breton est un habit de référence qui fait partie du patrimoine breton. Merci à tous les artisans/artistes pour leur indéniable talent! et merci à vous auss de nous faire partager votre expérience sur ce site. Etant tout à fait ouverte aux idées et propos de mes lecteurs, je viens, grâce à vous d'ouvrir le forum de ce site vous pourrez donc y partager tout ce qui vous fait plaisir. Je peux aussi créer des pages spéciales ou chacun aura la parole, cela n'en sera que plus enrichissant. Ce site est récent, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est n'est que du bonheur de promouvoir la Bretagne ! Très bonne fin d'année à vous. Votre webmaster R.Océane

-

- 4. BloisH89 Le 22/09/2020

Le costume breton tel qu'il est présenté ici est une œuvre d'art et sa préservation ne doit être une tâche légère. C'est une identité non seulement d'une région, mais d'un pays. L'utilisation du cuir dans le costume breton spécifiquement au niveau des chaussures, peut être élargie. C'est pour cela, qu'en tant que créateur, de mode, je pense, bien créer des bracelets en cuir et des ceintures en cuir qui retranscris la culture bretonne de par les motifs et les agréments qui y seront ajouter.-

- rachel_océane_l'arhantecLe 14/12/2020

Bonjour Blois H89 et merci de votre visite sur Kalon Breizh, coeur Bretagne. Vraiment désolée cette réponse tardive, je viens seulement de trouver votre message du 22 octobre.. Vraiment celà fait plaisir de lire de tels propos à propos de nos chères traditions Bretonnes. Etant tout à fait ouverte aux idées et propos de mes lecteurs, je viens, grâce d'ouvrir le forum de ce site, vous pourrez donc y partager tout ce qui vous fait plaisir. Je peux aussi créer des pages spéciales ou chacun aura la parole et pourra présenter son travail (sous son nom biensûr! ... ou identifiant), cela n'en sera que plus enrichissant. Ce site est récent, il y a encore beaucoup à faire et je suis ravie de cette collaboration naissante. Très bonne fin d'année à vous. Votre webmaster R.Océane

Ajouter un commentaire