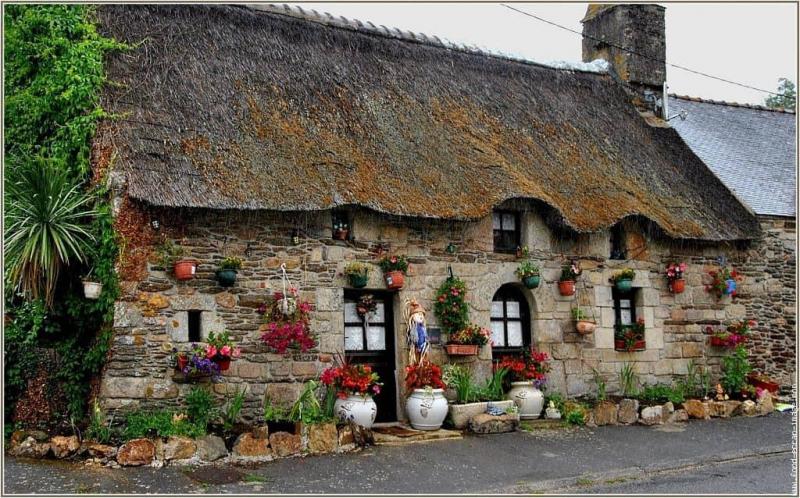

Les chaumières bretonnes

De quoi sont faites les chaumières :

Si une terre a du caractère, le mode de vie de ses habitants en est imprégné. En témoignent les habitations bretonnes traditionnelles qui ont bercé bien des générations. Nos ancêtres avaient non seulement l'esprit pratique, mais aussi un certain sens de l'esthétique. Au 15e siècle, longtemps avant l'apparition de l'ardoise en Bretagne, les maisons rurales étaient recouvertes de chaume. La région étant suffisamment riche en végétaux naturels, un mélange de paille, de blé, de seigle, de tiges de roseaux mais aussi de genêts et de bruyères savamment travaillés assurait une protection efficace contre le vent et autres " surprises" météorologiques. Un paysan pauvre pouvait ainsi se construire une maison à moindre coût. Probablement par soucis d'esthétique, ou pour rappeler la proximité du milieu marin, le toit ondulait telle une vague au-dessus d'une lucarne colorée et fleurie, encadrée de pierres de taille. D'autres y verront une allusion à la chevelure. Un escalier extérieur permettait l'accès au grenier.

Le granit, qui selon les endroits, se nourrit de teintes bleues, violettes ou rosées, en constituaient les murs quelquefois passés à la chaux. Extraites des carrières voisines, les pierres étaient disposées, souvent de façon irrégulières, et reliées par une fine couche de chaux, empêchant ainsi l'humidité de s'incruster. Question d'harmonie aussi puisque le blanc de la chaux faisait ressortir la couleur des pierres à l'extérieur, tout en éclaircissant la pièce à l'intérieur. Le sol était constitué de dalles de pierres, quand ce n'était pas de la terre battue. A propos, saviez-vous que le sol des chaumières était à l'origine de notre danse bretonne? Et oui, la solidarité légendaire entre voisins faisait que pour bien tasser un sol, il fallait du monde! Alors quoi de mieux que de joindre l'utile à l'agréable en frappant la terre de ses sabots, et tant qu'à faire, en dansant; au son du biniou et de la bombarde. Il ne manquait plus qu'une guirlande de feuillage posée en travers du mur de façade, en guise de décoration, et un petit jardinet fleuris fermé par un portail en bois. On utilisait souvent les restes de peinture qui avait servi à peindre le bateau, pour faire de jolies portes et volets bleus. Pourquoi le bleu ? Tout simplement parce qu'il rappelle la mer si généreuse en temps de pénurie. On dit aussi que le bleu de mer préservait des moustiques... A voir!

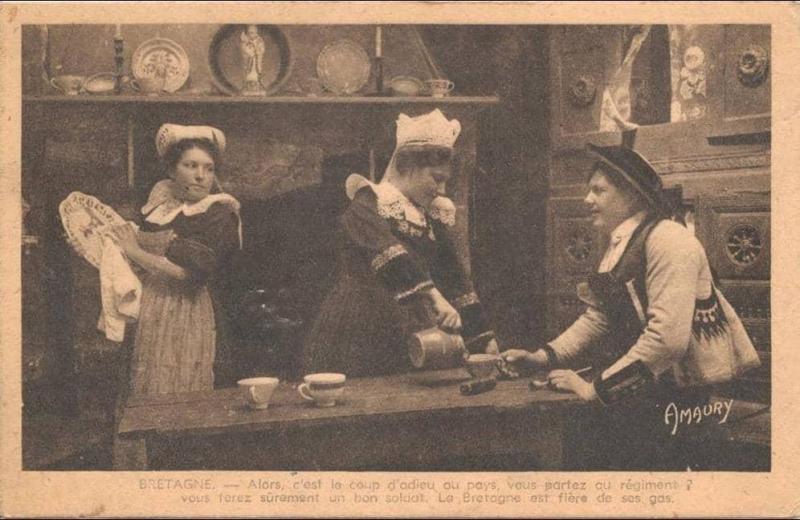

A travers les petites fenêtres, se dessinaient les rideaux de dentelles ou tricotés au crochet par la maîtresse de maison. Chaque chaumière avait donc son modèle, confectionné de façon à laisser pénétrer la lumière du jour, les fenêtres étant souvent de petites taille. Devant la fenêtre, un petit banc en pierre lui permettait de se consacrer à son ouvrage de broderie, ou d'y déposer le panier en osier avec lequel elle allait vendre le beurre et les fromages frais au marché du village. Hormis la longue table en chêne, entourée de ses bancs, près de la grande cheminée où l'on préparait la soupe de pommes de terre au lard ou les crêpes pour toute la famille, il y avait peu de meubles dans la cuisine, qui constituait la pièce principale... pour les hommes mais aussi les animaux. Gain de place donc avec les niches creusées dans le mur qui permettaient de ranger les objets usuels en gré, porcelaine ou faïence de Quimper, et même les souvenirs de marins ou les images pieuses; des dalles de pierres pouvant servir d'étagères. De part et d'autre de la cheminée, de grandes cuves permettaient de laver le linge; si la rudesse de l'hiver empêchait les femmes d'aller au lavoir; ou de conserver la viande salée. Des cavités dans le mur pouvaient accueillir un lit sommaire pour un enfant; mais traditionnellement, les adultes dormaient dans les lits clos, dont la cloison à glissière était à la fois une protection contre les animaux, une isolation contre le froid, et préservait l'intimité du couple. (la seule porte étant souvent celle qui ouvrait la maison). Un coffre de rangement en bois servait de marche-pieds et permettait d'y poser le berceau du nouveau-né. Le lit clos le plus proche de la cheminé était celui du maître de maison ou des grands-parents qui vivaient avec leurs enfants. Et comme le précise Marie Le Grazion, dans son livre, "l'âme des maisons bretonnes", l'absence du toit effaçait toute sensation de claustrophobie. La porte était décorée de sculptures dont la famille prenait grand soin. Certains lits clos étaient fermés par de simples rideaux.... qui toutefois n'empêchaient la propagation des microbes et bactéries en tous genres...

La salle de bain se limitait souvent à un broc et un bassin de faïence creusé dans une plaque de pierre blanche. Une petite étagère au-dessus accueillait le miroir, le savon et la brosse à dents. Des années plus tard, dans les maisons "' modernes", la salle de bains des marins reflétait les cabines de bateaux : décorations de coquillages, maquettes de bateaux, hublot en guise de petite fenêtre, serviettes à rayures bleues et blanches. Quelquefois une roue de bateau faisait même office de porte-manteau. Avec le temps, les maisons ont gagné un étage, auquel on accédait par un escalier en bois. C'est cet endroit privilégié que choisissait la famille pour afficher au mur des cadres ou des cartes postales, des maquettes de bateaux posées sur une étagère, mais aussi les livres que chacun empruntait avant d'aller dormir.

Du petit matin à l'aube, les paysans travaillaient au champ, étaient marins-pêcheurs, artisans ou goémoniers, tandis que la maîtresse de maison s'occupait de la maison, nourrissait les bêtes, préparait le dîner, lavait le linge, et s'occupait des enfants. Et il arrivait qu'il y ait des invités....

Chaque jour, les enfants chaussés de leurs sabots fourrés de paille partaient pour l'école. En soirée, si le temps le permettait, on mettait les chaises devant la maison, histoire de papoter avec les voisins, et s'informer des derniers potins. Après le dîner, il n'était pas rare que les familles se réunissent pour une veillée au cours de laquelle la gente masculine évoquait des histoires de marin, chacun n'hésitant pas à en rajouter une "couche" pour épater la galerie, pendant que les femmes s'improvisaient dentellières, tricoteuses ou brodeuses, ne perdant pas "une miette" de ces passionnantes histoires. Et il n'était pas rare que cela finisse en chansons. Bien-sur, la bolée de cidre était de rigueur! ce bon cidre fermier que le propriétaire avait fait lui même dans le pressoir du jardin. Les légendes locales tenaient aussi une place importante lors de ces veillées champêtres. Ainsi, les korrigans, petits lutins danseurs qui surprenaient l'imprudent sur le chemin à la tombée de la nuit étaient toujours de la partie, comme dans cette petite histoire que l'on racontait aux enfants pour leur apprendre la solidarité, celle-là même sans qui la tradition et la langue bretonne n'existerait plus aujourd'hui.

La légende des 7 korrigans

Un jour d’été où le soleil brillait et chauffait comme un grand feu, un Korrigan, assoiffé et perdu, frappa à la porte de chez Youenn et Anne, qui habitaient une vieille chaumière bretonne. Le Korrigan leur demanda d’une voix rauque séchée par la soif : « Je suis perdu et assoiffé, je cherche à rentrer ou vivent les miens. Puis-je avoir un bol d’eau de votre puits, s’il vous plaît. » Youenn alla au puits et en retira le précieux liquide. Anne servit le bol au Korrigan essoufflé, qui étancha sa soif tout en racontant son histoire.

-----------------------------------------------------

"Nous étions 7 Korrigans a danser et chanter autour du menhir sacré lorsqu’un homme, habillé de noir, est venu en disant que Lankou venait le chercher pour l’emmener dans son royaume. Nous avons eu peur et nous nous sommes dispersés. Maintenant, je suis bloqué à la surface de la terre. Car, pour retourner avec les miens, il faut se présenter à 7 devant le vieux chêne pour qu’il accepte de s’ouvrir. Si vous m’aidez à retrouver mes compagnons, je vous donnerai un trésor. » Ils acceptèrent.

-----------------------------------------------------

Le korrigan fatigué leur dit : « Je reste ici à vous attendre, je ne sens plus mes jambes. » Youenn et Anne attrapèrent un bâton, car la nuit n’allait pas trop tarder à tomber. Ils franchirent le pas de la vieille chaumière pour chercher les 6 autres Korrigans. Ils marchèrent longtemps, très longtemps en regardant derrière chaque buisson, chaque touffe de fougères et de houx, mais en vain. Le soleil déclinait et la nuit finit par arriver. Youenn et Anne décidèrent de rentrer chez eux et de continuer les recherches le lendemain, dès la première heure.

-----------------------------------------------------

Arrivés devant leur chaumière, ils virent une lumière inhabituelle s’échapper des fenêtres. Puis sortant de nulle part, 6 korrigans se mirent à danser autour d’eux en chantant "N'ayez pas peur de nous, nous sommes des gentils" Le korrigan, à qui ils avaient donné de l’eau, sorti de la maison et leur dit : « Aujourd'hui le peuple des korrigans est harassé de constater que les êtres humains ne savent plus écouter, ni s’entraider. Merci, merci pour nous avoir donner l’espoir de croire encore en l’être humain. » A ses mots, les 7 korrigans s’en allèrent en continuant de chanter et danser, les arbres se courbant à leur passage. Youenn et Anne rentrèrent dans leur chaumière et furent agréablement étonnés de voir la table mise et un repas qui les attendaient.

-----------------------------------------------------

En Finistère, les villages de chaumières de Kerascoët et Kercanic, près de Nevez font de superbes résidences secondaires et, le cas échéant, de très jolies photos. Dans le Morbihan, le village de Kistinic et son musée vous fait voyager dans les couloirs de l'histoire.

Ajouter un commentaire