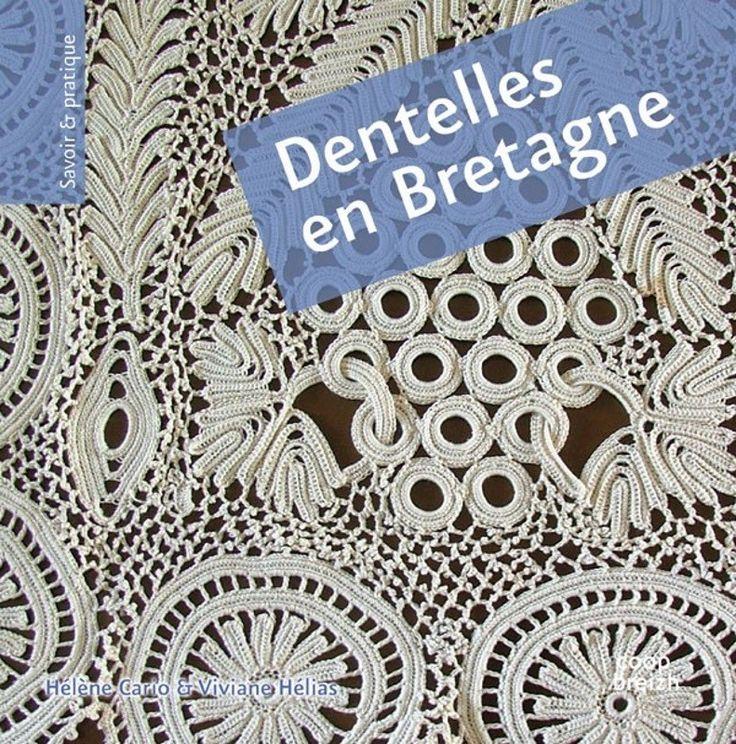

Dentelle, dentelières, et broderie

A propos de la créativité Bretonne :

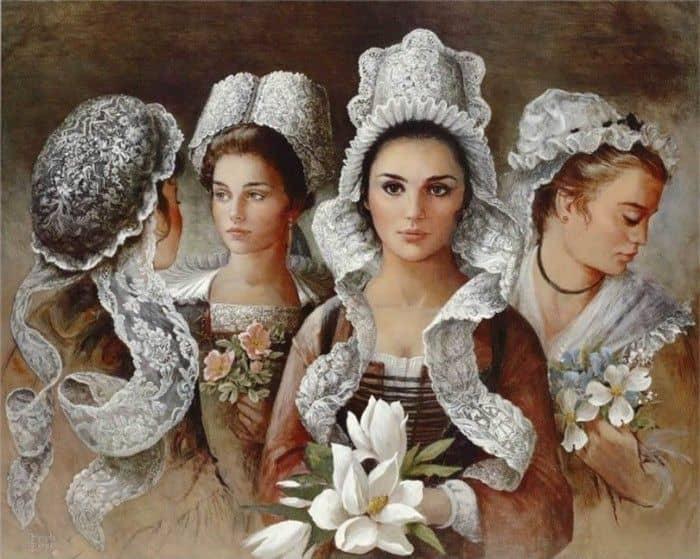

Qu'est-ce qui motive la créativité chez les bretons ? pour commencer, l'inspiration : la toile d'une araignée malicieuse serait-elle à l'origine de la dentelle? si certains le prétendent, je dirais plutôt que le don de l'observation y contribue car il faut être honnête, la dentelle n'est pas née en Bretagne... et surtout cette "liberté d'expression" (manuelle) qui nous caractérise a toujours su faire la différence dans les contrées reculées du Grand-Ouest. Ajoutons-y un peu de magie : faisons ressortir la transparence ou la légèreté d'une étoffe sous la "caresse" de l'aiguille. Question de rigueur aussi, et de décision! Du temps où nos bonnes grand-mères portaient encore fièrement la coiffe de leur village, après l'avoir soigneusement amidonnée... en prenant grand soin de se distinguer de la voisine par quelques douces coquetteries supplémentaires. Désir de séduction dans les fest-noz, les occasions de rencontres étant nombreuses... le dimanche, jour de la messe mais aussi celui de la " guinguette" et non celui du " plateau télé"... Et enfin, la patience, l'ingéniosité et l'habileté probablement héritée d'une longue période de pauvreté où chacun et chacune devait dépasser ses limites pour pouvoir survivre.

Petit histoire de la dentelle :

Fin XVIIe, début XVIIIe siècle, à Paris ou à Versailles, la dentelle file déjà entre les doigts des artisanes pour le compte des dames de la cour. Révélatrice de féminité, elle attire également le regard attendri de quelques courtisans aux aguets dans le parc des Tuileries... jusqu'à ce que la révolution française y mette un terme...ces messieurs ayant désormais d'autres priorités: La flamme de douceur laissant place à des incendies autrement plus préoccupants! Près d'un siècle plus tard, une autre révolution, industrielle celle-ci, va doucement mais surement imposer ses règles dans tout le pays. Riche de techniques nouvelles mais aussi de tissus importés, en l'occurrence par nos voisins anglais, sans oublier une myriade de grands navigateurs, elle a le don de réveiller la créativité chez les artisans-créateurs. Issu de la ville de Tulle, un tissu léger, transparent et vaporeux attire l'attention : le tulle va constituer une base de choix pour laisser libre court à l'imagination. Et sur ce point, les bretonnes sont aux " premières loges" ! la fibre inspiratrice commence à germer... sauf que voilà, le luxe coute cher ! tout le monde ne peut pas se l'offrir.

En 1820, la dentelle mécanique fait son apparition avec les premiers métiers à tisser dont celui de la technique Jacquard (1830). Qui aurait cru qu'une machine puisse reproduire les gestes de la main humaine? et pourtant, c'est le cas! Pour nos bretonnes, habituées de mères en filles à " en découdre " avec leurs doigts, c'en est presque insultant ! mais cela présente aussi un avantage ! le tulle sera désormais à la portée de toutes les bourses... ou presque! Même le travail au fuseau devient plus facile... Contraintes et forcées, c'est la ruée vers l'or... ou plutôt vers les fils d'or! les tailleurs et les brodeurs rivalisent d'astuces héritées de leurs ancêtres pour confectionner moult ornements qui vont agrémenter l'ordinaire des coiffes, tabliers, cols, jabots, châles, et pour commencer le mouchoir traditionnellement offert le jour du mariage.

Lefébure, organiste officiel du second empire dira " la dentelle mécanique est un métier, pas de l'art, car il manque la vérité. Quand le calcul remplace l'émotion, il n'y a pas la main qui vibre". Toutefois, c'est en " forgeant que l'on devient forgeron", ou encore, il faut " laisser le temps au temps" pour que la main de l'artisane puisse vibrer à nouveau et révéler l'authentique.

En Bretagne :

C'est donc au XIXe siècle que l'art de la dentelle apparaît en Bretagne, alors qu'elle est déjà dans toute l'Europe un objet de convoitise chez les privilégiés. Pour les commerçants, la concurrence est rude! En France, des cartes postales circulent, montrant des modèles portées par des jeunes filles, tandis que des patrons et motifs de toutes sortes trouvent place dans les magazines de mode. Des peintres bretons trouvent aussi l'inspiration pour peindre de jolies dames endimanchées. De temps à autre, quelques "pitaouers" (marchands ambulants) amènent dans leur charrette quelques jolies pièces brodées alors que le niveau de vie est à la hausse... pour l'époque! Dans les foyers bretons, le tulle a remplacé la toile de lin. Transparent, léger, solide, il est idéal pour orner une coiffe. Il se prête aussi volontiers à l'amidonnage et au repassage de celle-ci. La broderie devient plus facile et c'est un gain de temps. Quelques mamm-gozh pourraient ajouter qu'il est tout à fait compatible avec d'autres tissus soyeux ou cotonneux et que la teinture ne pose aucun problème. What else ! le tulle est donc fortement recommandé chez les artisans bretons et chez les femmes au foyer qui vont pouvoir vendre leurs œuvres.

Vers 1850, le travail manuel reprend du service. Des guirlandes de fleurs par ci, des bouquets par là, du fil de coton, des aiguilles ou un crochet, les idées ne manquent pas. Il y a de plus en plus de demandes : une communion, un mariage, une nouvelle coiffe, un châle ou un tablier, chaque occasion fait le bonheur de l'artisan et nourrit son imaginaire. De cette nouvelle passion vont apparaître les premiers ateliers dentelles et broderies. Quelques bons contacts parisiens et amis de la directrice vont faciliter les choses en fournissant des tissus de choix (mousseline ou linon) lorsque le tulle fait défaut. Autant d'idées que chaque bretonne poura librement adapter à la tradition bretonne: exprimer un message ou une idée, ou montrer la coutume de son village....et encore et toujours faire la différence ! ... auprès des hommes aussi, car à cette époque, la lingerie prend le relais du bon vieux tissus de chanvre et des draps de lins rugueux qui, une fois usés, finissaient en vêtements. C'est le retour à la douceur avec le velours et la soie. La clientèle est de plus en plus exigeante.

Le XXe siècle arrive avec un cadeau magistral pour l'avenir de la dentelle : le point d'Irlande arrive à point nommé pour faire face à la crise sardinière. Et oui, sans que l'on ne sache trop pourquoi? la sardine a choisi cette période pour fuir les côtes bretonnes. Les pêcheurs se retrouvent sans travail et les conserveries ferment une à une, causant dans la population une famine certaine. A Douarnenez, les Penn-sardines (ouvrières désœuvrées de la conserverie) vont, pour quelques sous, se mettre à l'ouvrage. Peu à peu, la dentelle d'Irlande va remplacer le tulle, et faire émerger de nouvelles idées comme des tissus d'ameublement ou ornements religieux. Chez les familles qui peuvent encore se le permettre, les rideaux, dessus de lits, cantonnières ou nappes agrémentent le quotidien. Dans les églises, des pièces délicatement brodées recouvrent les autels. Les coiffes se font de plus en plus jolies malgré cette période de disette. Il est intéressant de constater que la dentelle d'Irlande est elle-même née d'une autre triste période de famine survenue en 1846 chez nos "cousins" celtes. Il n'est donc pas étonnant que la même idée ait germé en Bretagne.

De nouveaux acteurs de génie :

Vers 1905, Madame Anne de Marmier crée un atelier pour aider des femmes provinciales en exil. Les ouvrières y apprennent à tricoter des bas et s'initient à une nouvelle technique : le Renaissance (dentelle à grands motifs). Son action sera d'ailleurs récompensée par une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris. Une fois n'est pas coutume, la loi choisit de soutenir le milieu associatif, donnant du même coup naissance à quelques syndicats: " l'aiguille à la campagne" ou encore "Professions ouvrières en dentelles" qui possèdent chacun leur réseau commercial et leur bulletin d'information...ancêtre de notre newsletter. L'office central de l'aiguille s'occupe de vendre la production des ateliers.

Parallèlement, un autre personnage va œuvrer au développement de l'art dentellier : Fernand Engerand, alors secrétaire du musée social de Paris. Lui aussi, a à cœur de défendre les travailleurs pour qui il dirige un comité central. Son objectif est clairement de favoriser l'artisanat réalisé à la main. Aussi, ce comité va " pondre ses œufs" et donner naissance à des comités régionaux, dont un établi en Bretagne, afin de protéger les droits des dentelières et créer des écoles de dentelles dans les zones rurales. Futur député, il fera voter une loi pour que l'enseignement de la dentelle soit reconnu à part entière partout en France. Les associations ont désormais le libre-arbitre pour œuvrer dans ce sens (Fêtes de charité, foires et présentations des modèles, vente d'articles pour certaines). La ligue Patriotique française choisit d'aider les femmes sans emploi. De plus en plus de comités voient le jour en Finistère.

XXe siècle : Au vu et au su de ces résultats encourageants, de plus en plus d'ateliers ainsi que des écoles spécialisées dans les arts de l'aiguille et du crochet ouvrent leurs portes en Bretagne. De leur côté, les associations fusionnent et des fédérations protègent les artisans. Des expositions ont lieu lors des festivals culturels (filets bleus à Concarneau, la fête des brodeuses à Pont L'abbé) . A Quimper, des formations de lingères font écho à celles des brodeuses et aux lavandières pour aider des orphelines déshéritées.

Témoignage :

Alors auxiliaire à la Croix-rouge, Suzanne de Combrit a consacré sa vie à la Broderie, dans l'atelier de Kernisy à Quimper :

"Nous nous sommes d'abord spécialisées dans le tissu d'ameublement : pour le compte de l'église, nous réalisions des ornements sacerdotaux brodés de fil d'or : des bas d'aubes, des surplis brodés Richelieu, ou encore des nappes d'autel. Parallèlement, Les familles nous sollicitaient pour des services de tables, des parures de lits, des cantinières etc... La demande étant de plus en plus exigeante, nous avons créé des pièces de lingerie en dentelle brodée, et travaillé la perle sur les costumes de fêtes. Notre clientèle s'est étendue aux familles des sœurs, puis aux marchands de Quimper, et même à des fédérations parisiennes. Nous avons créé l'écharpe de la reine de Cornouaille. Plus tard, lorsque la seconde guerre mondiale mit un frein sérieux à l'artisanat, nous étions toutefois réquisitionnées pour réaliser des drapeaux clandestins. Nous réparions les toiles abîmées de Locronan ou même celles de Lisieux. Nous avons eu l'honneur de faire découvrir l'art du plumetis à quelques vendeurs Parisiens... Nos réalisations étaient le plus souvent envoyées à la capitale, et même quelquefois revendues aux USA. "

Farouche concurence :

Si le festival des brodeuses a atteint, d'une année sur l'autre, une telle renommée, il le doit à la maison Pichavant située à Pont-Labbé (Finistère-sud). Crée en 1880 par Corentin Pichavant, un premier atelier présente au monde un art nouveau : celui de la broderie, dont les costumes étaient jusque-là, démunis. Et comme dans les contes pour enfants, le fil d'or, dont tous les tisserands ont le secret, vient ensoleiller la noirceur des robes. La couleur orange tellement prisée au Finistère suivra, d'abord sur les plastrons du costume masculin puisque ce sont les hommes qui travaillent; tisserands ou tailleurs de métiers le plus souvent. Ces derniers se déplaçaient volontiers à domicile lorsqu'une cérémonie se préparait au sein d'une famille. Lorsque survint la crise sardinière, les femmes se mirent elles aussi à broder. Le succès de l'entreprise entraîne, en 1902, une médaille à l'exposition parisienne des Arts et métiers féminins. L'avenir du travail bigouden est assuré. Les boutiques parisiennes se ruent sur les nouveautés de la maison Maison Pichavant, mais pas que ! car Les ateliers Botrel, Dalodier, Chauvel, le Minor, ou encore la fabrique Ruallem à Lorient, Fauché-Julian à Rennes, la maison de melle Marie à Saint-Malo, l'atelier Jacob à Quimper, etc...sont "dans la place!" et donc tout ce petit monde se vouent une concurrence certaine! mais ensemble, ils sont parvenus à ce que que l'art de la dentelle et de la broderie "se tissent" une réputation en Bretagne, la période de famine mettant toute la famille à l'ouvrage. Dans l'abri du marin, il n'était pas rare de voir des mousses s'attaquer à un picot, le crochet à la main, dans l'attente de la prochaine campagne de pêche. Les travaux étaient alors revendus à des commerçants ou sur les marchés locaux.

En 1904, A Audierne, Madame De-l'Ecluse crée son entreprise afin de venir en aide aux familles de pêcheurs. Le filet et la guipure d'Irlande au crochet ou à l'aiguille sont au programme. Chaque année, au parc des Tuileries à Paris, à lieu, la fête des dentelières de la côte, jour tant attendu par nos artisanes bretonnes qui vont pouvoir y présenter les nouveaux motifs et dernières réalisations, qui, d'après les récits importés, ont été fort appréciées, entrainant de nombreuses commandes. Le chanteur et compositeur Théodore Botrel était régulièrement invité pour l'occasion. Madame De-l'Ecluse encourageait les femmes mariées à travailler chez elles, entre deux tâches ménagères. Elles avaient ainsi plus de temps pour s'occuper de leurs enfants ou de la ferme.

Témoignage :

" A l'atelier, les ouvrières étaient assises autour de grandes tables en bois. Un poêle chauffait pendant l'hiver. Des lampes à pétrole brûlaient quand la lumière du jour ne suffisait plus. Des fillettes de 14 ans minimum préparaient le travail à réaliser. Deux surveillantes veillaient à la bonne réalisation des ouvrages. Une secrétaire assurait la correspondance et gérait les commandes. Dans une armoire, nous rangions le travail fini, chaque ouvrière possédant son propre casier. A l'âge de 18 ans, nous recevions notre livret d'apprenti. On ne comptait pas les heures. Certaines femmes cumulaient deux emplois. Nous étions souvent payées en nature (épicerie, vêtements, vaisselle, mouchoirs brodés etc). Les tissus et les fils étaient fournis.

1950 : Opération charme, le retour :

Après une pause obligée suite à la 2ème guerre mondiale, les chemisiers des belles dames s'ornent à nouveau de dentelles et broderie blanche (Nom donné à tout ornement initialement destiné au linge de blanchisserie : draps, taies d'oreillers, serviettes, et plus tard à des vêtements colorés ou pas. Les jeunes mamans affichent fièrement la robe de baptême du nouveau-né. La purée tombe sur le joli bavoir brodé par la grand-mère, et bébé est le plus heureux car même son berceau est joliment orné. La maison aussi retrouve le sourire, car de jolis rideaux de dentelle, visibles du dehors pendent aux fenêtres. La cheminée est protégée par une jolie bande de tissu souvent volantée, et ornée de motifs géométriques ou floraux; qui présente, dit-on... l'avantage de se protéger de la suie environnante... Sur la table, courre un chemin de table aux motifs de fruits et de fleurs pour agrémenter le repas de famille dominical. Les fauteuils, garnis d'appuis-tête, appellent à un repos souvent bien mérité. De plus en plus, les formes géométriques ou objets du quotidien gagnent du terrain sur les motifs floraux. (roues, rosaces, clochettes, frises, etc.) Toutes ces pièces réalisées le plus souvent en dentelle d'Irlande attirent le touriste depuis la construction des premiers chemins de fer.

Lors des représentations culturelles et autres festivals, les gants de soie en dentelle sont à eux seuls une révolution auprès de la gente féminine parisienne. Créés au point d'Irlande, près de 500.000 paires sont vendues pendant et après la guerre... jusqu'à ce que la concurrence asiatique ne s'en mêle... et que l'après-guerre, un peu trop gourmand, ne soit victime d'une pénurie de fil de soie et de coton, l'argent manquant cruellement aussi. Bon gré, mal gré, les dentelières reviennent au picot, moins onéreux et à la portée de tous, production locale vendue dans les sites touristiques bretons.

Dans les années 60, en Finistère, le plastron du costume masculin n'a rien perdu de son panache, attirant toujours le regard, tandis que les coiffes se font de plus en plus légères, facilitant du même coup le repassage. Les pêcheurs engagent les demoiselles de la conserverie locale pour ravauder, avec des doigts de fées, leurs filets de pêche. Et une nouveauté, qui ne l'était pourtant pas de l'autre côté de la Manche, les bretonnes découvrent la broderie anglaise. La soie des Indes ou de Chine, butin luxueux du temps des grandes navigations, se marient peu à peu au velours du costume. Dans les foyers, une concurence fait rage ! Il ne serait pas de bon ton d'adopter le style de sa propre mère ou pire...celui de la voisine d'en face! Non, il faut à ces dames de quoi garder la tête haute... foi de bigoudènes! Et il faut bien le reconnaître, les bretonnes ont ce don de savoir manier l'art nouveau tout en réveillant les douceurs du passé; en d'autres termes: faire fusionner le passé et le présent, tout en semant les graines de l'avenir.

La dentelle d'aujourd'hui:

Depuis un demi-siècle, les musées et les festivals annuels sont garants du maintien de la tradition. Chaque défilé est à lui-seul une reconstitution de la Bretagne d'antan. Des associations, bénévoles ou pas, initient la nouvelle génération à l'art ancien de la dentelle et de la broderie. En effet, la mission de conserver et de transmettre les particularités bretonnes ont toujours permis à l'âme de cette région de survivre. De nombreux artistes l'ont bien compris en la réanimant à travers leurs pinceaux ou leur ciseaux de sculpteur sur bois. Même le tatouage s'inspire de quelques motifs inspirants. "La dentelle est un défi à l'art" dit-on. On trouve aujourd'hui de superbe tableaux de fils. Les faïenceries, de même que les verreries y trouvent aussi des idées intéressantes à reproduire.

Les tissus employés au fil du temps :

Le tulle : depuis 1768 en Grande-Bretagne, ce support constitué d'un réseau de mailles hexagonales permettait initialement de réaliser des bonnets. En 1809, le métier Bobin (probablement l'origine du mot bobine...) est introduit en France mais cela ne plait pas à tout le monde, et surtout pas aux partisans du travail manuel. Les dentelières s'opposent et se dressent contre la mécanique, du moins celles qui peuvent se le permettre... le métier sera toutefois introduit en fraude en 1816. Le tulle remplace alors le lin. Il permet aussi le travail à la main, il est à la portée de toutes les bourses ou presque. Mais les habituées du travail au fuseau ne le verront pas non plus d'un bon œil... En 1830, la technique Jacquard s'adapte au tulle. En 1850, des corporations d'artisanes fleurissent. Les premiers ateliers de brodeurs/euses d'Irlande apparaissent en 1904, suite à la crise sardinière. Avec le temps, la dentelle mécanique et manuelle trouvent une complémentarité.

Le linon : début 20e siècle. Toile de lin très fine, à texture soyeuse et de couleur claire qui fonctionne bien avec le tulle et la dentelle mécanique ou manuelle. Il est léger et tient bien à l'amidonnage. Voilà qui réconcilie tout le monde !

* la mousseline : tissu fin, fluide et léger originaire du Bungladesh. Introduit en Europe au XVIIe siècle, elle peut être de soie ou de coton.

* l'organdi : mousseline transparente originaire d'Ourganda au Turkménistan. Probablement un vestige de la route de la soie.

* le velours de soie : Importé du Cachemire au XVe siècle, puis développé par les Persans, le velours, suite à la découverte de la viscose, est alors tissé comme une mousseline de soie. Il est très apprécié et largement utilisé au XXe siècle dans la confection des costumes bretons.

Les techniques d'hier et d'aujourd'hui :

Le filet/noué ou pas : Début XXe siècle : l'utilité prend le pas sur le style. Le filet est un réseau de mailles simples retenues par des nœuds. D'abord utilisé pour la pêche, la chasse, la récolte en agriculture, il offre une nouvelle base à la dentelière/brodeuse pour orner coiffes et corsages, tandis que le tulle perd du terrain... Il est pratique aussi pour créer des tissus d'ameublement.

Le plumetis : sensiblement à la même époque, cette broderie en relief s'exécute sur une toile fine, à points serrés. On fixe le tout et on brode ensemble broderie blanche, toile, et filet (ou tulle). Idéal pour réaliser des coiffes de fêtes.

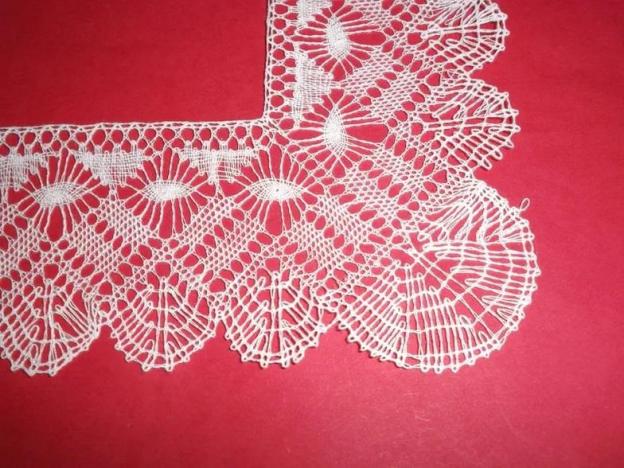

La dentelle d'Irlande au crochet : (picot) Apparait en Bretagne en 1904, suite à la crise sardinière qui surgit dans la baie de Douarnenez. Les motifs créés indépendamment du tissus seront fixés sur le filet à l'aide de moules (sorte de tiges métalliques permettant d'enrouler le fil autour et de travailler entre les mailles du filet). Certains sont fendus (navettes), d'autres ressemblent à des aiguilles à tricoter. Les moules sont requis pour faire des nœuds dans les mailles du filet. Les crochets, quant à eux, sont très fins, à manches cours, et terminés par un crochet pointu, quelquefois protégés par une rondelle de liège qui évite aussi de se blesser. Certains peuvent être fixés sur des machines. Au XIXe siècle, les crochets à dentelle ont des tiges plus allongées avec une partie aplatie au centre.

Le Renaissance : broderie aux motifs très ajourés. Les motifs ont des bords festonnés et raccordés par des brides en picot d'Irlande.

Le Richelieu : Très similaire à la technique Renaissance, mais les motifs peuvent être plus grands. Technique moderne du XXe siècle, il est fréquemment utilisé pour réaliser des tabliers en satin ou velours de soie, ou des châles de costume de danse. Le fond transparent disparaît de plus en plus, mettant en valeur le motif souvent floral. Il est aussi utilisé pour confectionner les rubans. Un système d'araignées brodées remplace les brides pour relier les motifs entre eux.

* la dentelle pailletée : peut être comprise de deux façons. Une ancienne technique d'amidonnage consiste placer des pailles dans le tissus provoquant ainsi des plis et assurant une bonne tenue des étoffes qui deviennent rigides. Une technique plus moderne consiste aussi à coudre des paillettes sur la dentelle.

* le macramé : technique issue du monde arabe datant du XIIIe siècle. Elle consiste en un système de nœuds réunis par des fils dans le but de créer des objets. Elle fut beaucoup plus tard adaptée à la dentelle.

Les point de broderie les plus courants :

* point avant / arrière : tout simple, basique

* point de surjet : repiquer dans le point avant en prenant l'aiguille à l'envers

* point de feston : en tenant le fil vers le bas, piquer verticalement

* point de tige : créer un effet torsade

* point de chainette : aussi appelée " chaîne de vie" par son aspect

* point bourdon : lignes de points serrés de façon à faire un " rembourrage"

* point d'Irlande : Sorte de guipure au crochet dans laquelle les motifs sont travaillés en reliefs. Ce sont les motifs eux-mêmes, reliés par un système de fils de type "araignée" qui forment le fond de l'ouvrage.

* point d'épine : aussi appelé "point d'arêtes", donne l'aspect d'une branche

* point plume : ressemble à une arête de poisson, pour créer un motif de plume ou de feuille ornementale, épis de blés etc.

* point de tulle : réseau de grandes mailles carrées ou losanges

*peinture à l'aiguille : pour reproduire un dessin, une peinture avec des fils de soie

* point Richelieu, sur velours de soie ou satin, il fait de bien jolis tabliers ou châles. Broderie à larges motifs pleins reliées par un systèmes de "petites araignées" de fil.

* point Renaissance : Même technique de base que le Richelieu mais les mailles ajourées sont plus grosses et rembourrées.

* point d'esprit : petits carrés rembourrés sur un tissus de type rideau donnant un aspect moucheté

* point de brides : consiste à enrouler le fil plusieurs fois autour de l'aiguille et piquer vers le haut de façon à former une sorte de chenille

* point de vous à moi : aussi appelé " point de Patou", point basique en diagonale, formant les deux côté d'un cône vertical.

* point Boulogne : formant une torsade cerné tous les 2 ou 3 cms d'un autre fil de couleur . Rappelle l'aspect d'un serpent

* Point Valencienne : dentelle au fuseau à grand motifs type design de la Renaissance italienne, sur tulle

* point fendu : point basique de remplissage réalisé en fendant le point à l'aide d'une aiguille à tricoter. Utilisé dans la réalisation des toiles à caractère religieux ou historiques, de types toiles d'Alençon ou de Lisieux

* point poste : point arrière décoratif. Il peut être réalisé en enroulant plusieurs fois le fil autour de l'aiguille de façon à former des tiges espacées.

* point bigouden : désigne l'ensemble des points et motifs souvent vus sur les plastrons du costume masculin du pays Glazik

* point Venise : gros motifs ajourés entourant une guipure, l'ensemble rappelant le style des fêtes costumées Vénitiennes d'autrefois. Plusieurs points différents sont souvent requis.

Autres termes autour de la broderie et de la dentelle :

* bride : sorte de boucle en fil servant à accrocher un bouton, fermer un col, ou attacher l'objet.

* picot : technique de dentelle réalisée au crochet, très ajourée et à larges motifs. Issue de la dentelle d'Irlande, mais simplifiée, elle était à la portée de tous, réunissant ainsi toute la famille. Même les mousses la pratiquaient dans l'attente de la prochaine campagne de pêche, pour un léger supplément de revenu.

*résilles : filet à larges mailles qui rappelle la technique du macramé

* araignée : broderie en forme d'araignée qui permet de relier les motifs entre eux

*cordon langouste : tige tricotée au point de chainette pouvant faire penser à une patte de langoustes...surtout si elle de couleur orangée !

* crochet : l'art du crochet daterait du moyen-âge. Pratiqué par les religieuses, il fut introduit en Europe au XVIIIe siècle.

* motifs découpés : une technique propre à la dentelle d'Irlande consiste à découper des motifs brodés indépendants pour les adapter sur la dentelle.

* jours/ ajouré/ transparence : Désigne les partie vides dans un ouvrage

* passementerie : désigne toute production réalisé en fil mais aussi son commerce.

* guipure : dentelle sans fond mettant ainsi en valeurs les motifs reliés par des fils. La technique de broderie consiste à passer un brin de soie autour d'un gros fil. Initialement le terme désigne les dentelles antérieures au XVIIIe siècle utilisées pour des robes de mariées.

* dentelle au fuseaux : technique manuelle traditionnelle de la passementerie qui consiste à tisser des pièces délicates telles que napperons, mouchoirs, broderies en dentelle faite à la main, à partir de fil de lin, de coton ou de soie, enroulé sur des fuseaux, que l'on tisse à partir d'un modèle réalisé sur un carton qui sert de patron fixé sur un carreau. (Définition Wikipédia)

Motifs courants :

fleurs, formes géométriques, roues, clochettes, l'infini, symboles celtiques, objets et scènes du quotidien, les 7 motifs représentant 7 vertus féminines, fruits, feuilles de vigne, glands, feuilles de chênes

Matériel :

* tissus: (tulle, toile de lin, coton, soie, linon, mousseline, organdi, velours de soie ... )

* moules/ navettes :sorte de tiges métalliques permettant d'enrouler le fil autour et de travailler entre les mailles du filet). Certains sont fendus (navettes), d'autres ressemblent à des aiguilles à tricoter. Les moules sont requis pour faire des nœuds dans les mailles du filet.

* tambour : double cercle de bois ou plus récemment de plastique, fermé par une vis. Permet de bien tendre le tissus pour faciliter la broderie

Entretien d'une coiffe et de la dentelle : c'est tout un art !

Témoignage :

* Le lavage :

"Après l'avoir nettoyée, il faillait découdre les visagères tuyautées ou les fonds plissés, puis la tremper pour faire ressortir l'amidon. On faisait ensuite un deuxième lavage à l'eau bouillante savonneuse puis on rinçait à l'eau claire. Et enfin, un troisième bain dans du bleu de Méthylène bien réparti sur le linge puis on la faisait sécher au soleil, sur un buisson ou fil à linge. (quelquefois dans un linge)

* L'amidonnage :

Après avoir enduit le linge d'amidon (amidon de riz ou de blé, bleu de méthylène, ... ) sans boucher les trous du tulle (ou du filet), il fallait bien faire pénétrer, puis laisser reposer dans un torchon légèrement humide, à l'abri de l'air, pour éviter que le linge ne devienne "cassant" .

* Le repassage:

Il se faisait lorsque le tissu était encore humide et sur l'envers. Il fallait bien insister sur les formes, les plis, le tuyautage. L'amidon pouvait être cru ou cuit dans une casserole selon les pièces à traiter. La casserole ne devait pas être en aluminium car cela grise l'amidon. Une application de cire de bougie/paraffine, cire d'abeille ou même de saindoux, faisait glisser le fer plus facilement et donnait de l'élasticité au linge.

Associations autour de la dentelle et de la broderie :

* Broderie et dentelle du Pays Bigouden à Plonéour-Lanvern qui propose aussi des stages en point d'Irlande.

* Les danserien à Brest (Maison pour tous du Guelmeur) : pour le prix de la cotisation : 45 euros pour l'année, vous aurez droit à un cours de broderie de 3h, un samedi sur deux, + des cours de danse bretonne chaque mercredi soir...Fiskal ! n'eo ket gwir !

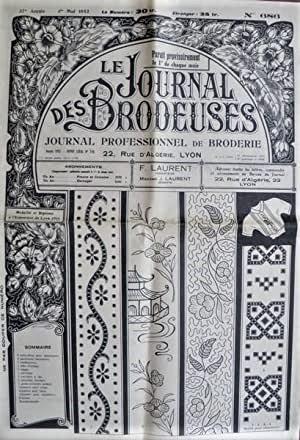

Journaux d'hier et d'aujourd'hui :

* Le journal des brodeuses

* Broderie Lyonnaise

* Le crochet et le tricot d'art

Citations :

" De la magie du fer, naît l'élégance du port de de tête"

" Puisque les clochers ont été rasés (pendant la guerre), nous les porterons sur nos têtes" (ref. aux coiffes bigoudènes)

Ajouter un commentaire