La faīence de Quimper

Trois siècles d'histoire :

Cela n'étonnera personne, c'est à l'époque Gallo-Romaine que remontent les premières traces d'objets en terre cuite, vendus ou troqués au bord des chemins. Plus tard, le moyen-âge fait état de nombre d'artisans aux mains agiles, maitrisant les secrets de l'argile. (oui, j'ai aimé le jeu de mot !) La faïence est encore loin dans le temps. Tout commence en l'an 1700, lorsque Jean-Baptiste Bousquet, artisan potier, entreprend de servir la cause masculine avec sa fabrication de pipes en terre exposées sur le petit marché aux Poteries de Locmaria, à Quimper. En l'espace de 10 ans, la petite entreprise se développe dans toute la Bretagne sous la férule de son successeur Pierre Bousquet. A la demande des soeurs bénédictines du Prieuré, ce dernier gagne quelques "deniers" en mettant à profit le four du couvent.

L'un des nombreux avantages du pays breton est d'une part sa richesse en bois brut, mais aussi bien-sûr la présence de l'océan qui fournit un "terrain" de choix aux liaisons maritimes et au commerce d'importation. Parallèlement, le roi Louis XIV a l'idée de génie de faire refondre la vaisselle d'or et d'argent, juste histoire de renflouer les caisses de l'état et de participer à l'effort de guerre. Même les meubles d'argent quittent le palais du Louvre pour le château de Versailles. Voilà de quoi faire jaillir de nouvelles idées dans l'esprit des artistes, et donner par la même occasion matière à se faire connaître lors des expositions. On remoule des pièces, certes moins luxueuses mais tout aussi agréable à l'œil...sinon plus!

C'est alors que Pierre Bousquet crée un atelier de peinture pour donner plus de "clinquant " à ses pipes en terre cuite. D'autre part, l'acquisition de nouveaux fours permet aussi la fabrication de vaisselle en émail.

Comment obtient on l'émail :(ou poudre de verre)

* Dans un récipient en terre appelé creuset, on fait fondre des minéraux avec de la silice à une température de 1400° ( + ou -). Une fois refroidis dans un moule, on les broie pour en faire de la poudre d'émail. Cette dernière peut enfin être mélangée à de la pâte ou à de l'huile et être peinte pour mieux refléter la lumière.

Cette nouveauté rend, à la ménagère, la tâche plus agréable pour préparer et servir la nourriture et décorer la maison avec de jolis objets; tandis que le maître de maison pouvait toujours "piper" tranquillement... en écoutant les ragots de sa " pipelette" de femme. Hehe !

Le XVIIIe siècle :

En 1731, ce fut au tour de Pierre Bellevaux d'apporter son propre style dans la cité Quimpéroise. A la "maison de la fontaine" on emploie tout le monde : gens des villes et gens des champs. Pour se faire, il acquiert le mont Frugy où il peut se fournir facilement en bois et fougères pour ainsi alimenter ses fours à moindre frais. Il va même jusqu'à marier sa petite fille avec Pierre Caussy qui entretient lui aussi une longue tradition familiale avec l'art de la céramique. Néanmoins, les fours sont insuffisants, le bois devient rare (car trop exploité), et dans la cité, des conflits sociaux éclatent entre patrons et ouvriers, ce qui diminue la main-d'œuvre. L'entreprise ferme et ne reprendra du service que 20 ans plus tard, en 1753, avec cette fois des fours à gorge à double capacité (qui consume les fagots et non le bois brut). Dans la lancée, il s'offre le moulin à eau de Locmaria, qui lui permet d'extraire la terre de la prairie et de faire sa propre pâte. Le broyage des émaux y gagne aussi en qualité. En prime, la proximité des marais sur les rives de l'Odet est un bonus non négligeable pour s'approvisionner en bois et replanter des arbres. En 1763, Pierre Bellevaux s'attèle à la décoration de ses "joyaux" : Pour le plaisir des yeux, oiseaux, fleurs, scènes de vie et personnages du quotidien breton "dansent" en costume bleu camaïeu.

Dés 1771, un nouveau signe va s'imposer sur les créations HB : Antoine de la Hubaudière reprend le flambeau en faisant construire un quai pouvant accueillir les gabares (petits voiliers) et ainsi faciliter son commerce. Ses nouveaux fours sont conçus pour fabriquer des briques en terre cuite, mais aussi du gré. Il obtient même du roi Louis XV la faveur de fournir le palais en objets d'art. Mais pas que... l'armée, tout comme les marins apprécie la beauté des objets qui agrémentent leurs conditions de vie. D'ailleurs, le navigateur La Pérouse offre bien volontiers ses services pour faire transiter sur ses embarcations des plats en faïences, quand il ne les utilise pas à bord. A la mort de A. de la Hubaudière, assassiné par la Chouanerie, l'entreprise est relevée au pied levé par son épouse et son fils et devient la " Hubaudière Juniors ".

Le XIXe siècle :

Si les expositions sont un excellent moyen de faire découvrir des produits artisanaux, des technologies nouvelles, ou encore entretenir les traditions, elles ont aussi le "don" de donner des idées et de favoriser la concurrence. Après la révolution française, l'exposition universelle met les trois faïenceries Quimpéroises à rude épreuves quand on sait que Locmaria vient d'être officiellement rattachée à la ville de Quimper. Vers 1850, on acquiert de nouveaux domaines, on s'associe aussi, on rénove ce qui est ancien. La Faïence de Quimper se développe et la "Veuve de la Hubaudière et fils", puis " De la Hubaudière et Cie", ont toujours le vent en poupe! avec un " équipage" bien fourni en peintres, mouleurs, tourneurs aussi bien français qu'étrangers; chacun apportant son propre style et son expérience. L'idée générale est de réveiller l'intérêt pour la céramique ancienne, tout en bénéficiant des techniques nouvelles. L'imaginaire de l'artiste fera le reste, d'autant plus que l'arrivée du chemin de fer ouvre une nouvelle porte à l'importation.

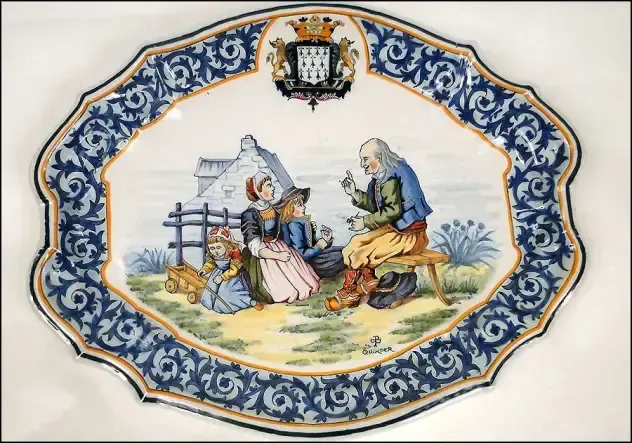

Alfred Beau, né à Morlay, peintre, photographe, céramiste armateur et plus tard, conservateur de musée français, ... en un mot une " pointure locale" propose à la HB family de s'associer mais pour des raisons obscures, il se heurte à un refus...Grave erreur !!! car c'est la concurrence : la maison " Porquier" qui va pouvoir jouir de ses multiples talents, et par extension la compagnie Elory, avec qui cette dernière va fusionner. C'en est fini pour les "De la Hubaudière" qui ne renouvelleront pas leur engagement contrairement à Porquier/Elaury qui remettent "le couvert" pour 15ans et créent ensemble une nouvelle marque de produits sous le sigle de PB (Porquier Beau) aux initiales joliment entrecroisées. La teneur artistique de l'entreprise fait la différence pour enjoliver les armoiries, la vierge et les saints, la vaisselle et les objets d'agréments, qui regorgent de scènes de vie bretonne, ou pas, et de paysages parfois imaginaires. C'est novateur, ingénieux pour l'époque, et ne manque jamais d'originalité.

En 1880, Alfred Beau est nommé directeur du musée des Beaux-arts de Quimper... et d'ailleurs ! C'est à chaque fois une opportunité unique de faire germer de nouvelles idées : motifs d'estampe Japonaise, technique du rinceaux (travail de volutes et torsades exprimant la nature) ou encore les fameuses bordures colorées qui entourent les assiettes de nos grand-mères, mettant en relief les personnages des légendes bretonnes ou les détails de nos paysages. Les articles revêtent aussi de nouvelles formes. La morale des "bien pensant" s'exprime par le dessin et la couleur. On trouve aussi des rébus ! Comme ca, pour s'amuser! Il fonde pour la postérité son propre musée de costumes et sera reconnu chevalier de la Légion d'honneur en 1993. Il décède en 1907, fort de sa mission d'avoir ouvert le chemin aux générations futures.

Chassé croisé :

Dix ans plus tard, un élève d'Alfred Beau rejoint une autre entreprise concurrente : Henriot, avec dans ses " bagages" un nouvel esthétisme dans l'art et une expérience notable dans l'orfèvrerie : ciselure, estampage, gravure, poinçonnage, sont autant de compétences qui vont pouvoir s'ajouter au savoir faire ancestral, sans oublier la parfaite maîtrise du feu. Une fois encore, la concurrence est serrée sur le podium de la beauté et de l'inspiration. Cette fois, tous les goûts sont dans la nature : l'ancien et le nouveau, la terre cuite, le gré, l'émail et la faïence, et la petite dernière en prime : la porcelaine. Les styles et les époques s'entrechoquent, se croisent pour le plus grand plaisir de la bourgeoisie, mais pas que... qui se découvre dans la lancée un certain penchant pour l'exotisme teinté de romantisme. Néanmoins, si les techniques nouvelles permettent un meilleur écoulement du produit, Quimper a toujours conserver l'authentique et le traditionnel pour mieux toucher la bretonnité de son peuple. De nouvelles oeuvres comme des fontaines, des objets rocailles, des coffres de mariage ou en encore des violons superbement décorés comme des oeuvres de broderie vont émouvoir la population. Les services de table à thème de la mer ou de dame nature côtoient les portraits quelquefois caricaturés de l'époque. L'élève, aurait-il dépassé le maître ? Comme partout en Bretagne, le secret reste le même : travailler comme au siècle dernier mais aussi savoir s'adapter au progrès, ouvre les portes à toutes les fantaisies et à l'imagination, en forçant les murs de la créativité.

Le XXe siècle :

Les goûts et les couleurs, ... vous connaissez la suite! l'innovation de ce siècle, c'est l'harmonie et le subtil mélange de teintes irisées, claires ou foncées, et biensûr l'inspiration ... parfois copiées sur la concurrence... (oui, cela existe aussi!), des détails observés dans un musée et qui laisse dans l'oeil de l'observateur, des traces indélébiles. La presse n'est pas non plus avare de photos... il faut bien meubler l'espace dans les magazines ! De plus, les photos, c'est parlant et agréable à regarder. Si je ne mettais pas de photos dans mes articles, celà serait un peu monotone, pas vrai? Au XXe siècle, tous les styles sont dans la nature : culture celte, influence de l'architecture dans le mouvement: Corinthiens, baroque, ou encore des savoir-faire à l'état de germes comme l'aquarelle qui fait son apparition : Une occasion en or pour Alfred Beau de former de nouvelles "graines d'artisans". Son lien de cœur avec la Cornouaille est l'un de ses moteurs, tout autant que son œil de photographe et son excellent sens des proportions et des valeurs de la vie : fleurs, fruits, animaux dont l'hermine et le dauphin, estampes, scènes de vie passées ou actuelles, chacun y trouve son bonheur. Le costume breton trouve naturellement sa place pour mettre en scène les personnages. Mais comme partout, il faut faire place aux jeunes. Dans les dernières années de sa vie, Alfred Beau lâche la bride : Porquier sera rachetée par Henriot qui crée la " Faïencerie d'art breton" dont le nouveau concept sera de créer des objets aussi utiles que propre à la décoration : la dame Jeanne pour le vin, la potiche pour le beurre ou le fromage moulé à la louche, des bouteilles pour recueillir le cidre frais sortant du pressoir ou encore des jardinières pour décorer les fenêtres. L'atelier sera d'ailleurs ouvert aux visiteurs dés 1910.

Suite à la première guerre mondiale, la maison HB est reprise par Jules Verlingue qui reprend les modèles anciens et crée grâce à de nouvelles machines les fameux bols bretons tellement adulés par le tourisme français. L'entre-deux guerre ressent un coup de cœur pour la porcelaine, surtout que la plupart des usines ferment, il n'y a plus d'argent. J.Verlingue se glisse alors dans la faille pour renommer son entreprise : "La manufacture de la grande maison HB , Verlingue et Cie"... Quel titre ronflant, n'est ce pas? Et le chassé-croisé continue ! car J.Verlingue déménage...dans les ateliers Porquier après le décès d'A.Beau. J'espère que vous suivez jusque là... héhé !

En 1925, on lui remet la médaille de bronze et d'argent dans la catégorie "Expo des arts décoratifs", lui aussi sera nommé chevalier de la légion d'honneur. Ses œuvres sont exportées jusqu'au USA, mais aussi au Royaume-Uni... grâce aux soldats qui ont pu les admirer et oublier un temps les horreurs de la guerre. Du côté de l'Asie, la copie est de rigueur...surtout de la part des asiatiques, et des procès vont avoir lieu. Suite à des désaccords avec les actionnaires, ajouté au manque de main d'oeuvre et aux couts importants de production, J.Verlingue démissionne en 1932 laissant en farouche concurrence les deux piliers de la faïence bretonne Henriot et Porquier.

La seconde guerre mondiale se révèle propice aux faïenceries grâce aux commandes de l'armée, ce qui va créer des emplois. Et cerise sur le gâteau, elle va jusqu'à fournir bois et charbon! Le départ de celle-ci laisse en 1950 un goût amer mais inspirant : des articles funéraires en faïence ornent les dessus des cheminées. Par ailleurs, le manque de trésorerie, les grèves aussi, entrainent des postes de plus en plus saisonniers. La demande n'est plus ce qu'elle était. Il faut s'adapter au temps et aux désirs, c'est à dire moins de "fignolage dans la tournure et plus de décors". La peinture prend le pas sur la technique. Les formes sont simplifiées. Les matières locales sont préférées : bois, granit, argile... C'est alors que, en 1968, surgie de nulle-part, Henriot ressort en force du "gâteau et devient la " Faïenceries de Quimper" ...qui dépose le bilan en 1983. La modernisation aidant, les anciens repartent avec leurs trophées artistiques.

Celà ne signifie pas pour autant que la faïence va disparaître, loin de là! maintes fois reprises, les entreprises perdurent jusqu'à aujourd'hui. Dans la seconde moitié du XXe siècle, on opte pour des pièces uniques. La bordure dorée cerne les assiettes ornées de décors marins. Aux USA, on adore! quand aux pinceaux, il sont en... poil d'oreille de boeuf... celle là, il fallait la trouver ! Et les bonnes idées fleurissent : biniou en faïence, chapeau bretons, voiture, défilés de chars, ou même des reconstitutions de villages, ...que de "talismans" à enseigner aux générations futures!

Les petits métiers de l'ombre : (quelques-uns parmi tant d'autres)

Je n'ai cité ici que les personnages principaux de la "saga de la faïence" mais d'autres acteurs moins connus mais tout aussi dignes d'intérêt ont joué un rôle dans l'histoire.

* Tout droit sortit de l'école des beaux arts de Rennes, Fouillen est décorateur et obtient la médaille d'argent, catégorie Art déco pour son talent de graveur sur bois et créateur de meubles. Henriot lui doit le premier four électrique de Quimper. Son côté "rêveur" met l'accent sur l'unicité du graphisme et de la forme.

* Ingénieur en céramique, chercheur, analyste et ancien mineur, Keraluc sait s'entourer de nombreux investisseurs et connaisseurs du terrain. Sa connaissance de l'archéologie (poteries gallo-romaine) fait de lui un formateur de génie, attaché aux valeurs anciennes. Il crée son propre réseau et ouvre une salle d'exposition au sein de son entreprise. Les techniques de la broderie et du mobilier rustique sont pour lui, sources d'inspiration. A l'électricité, il préfère les fours à gaz.

* Peintre, graveur, illustrateur, sculpteur et ethnologue français, il est nommé " peintre de la marine". Co-fondateur du mouvement " Seiz breur " (7 frêres) ; qui réunit les artisans bretons; , tout droit sorti de l'école des Beaux-arts à Nantes, puis à Paris, René Pierre Joseph Creston est secrétaire d'état à la mer et joue les espions de guerre pour le compte de la marine. Certaines de ses œuvres en sont d'ailleurs inspirées comme sa mappemonde en faïence qui rend hommage aux marins et aux navigateurs bretons. On lui doit la citation " Partout où le soleil passe, le breton passe". Il est à l'origine de la décoration de plusieurs paquebots et est nommé peintre officiel de la Marine en 1936.

* Artiste peintre et sculpteur, mais surtout passionné du monde marin, Patrice Cudennec, autodidacte convaincu, crée et voue son propre style à la tradition bretonne et à la culture océanographique. Ses motifs le prouvent comme : le pêcheur en mer, la goémonière, les poissons, les vagues en fusion et bien d'autres. Reconnu faïencier d'art, il apporte aussi sa collaboration aux ateliers de broderie de Pont-Labbé. En découle une certaine élégance dans la forme de ses créations : la bigoudène en prière, les danseuses en costume, le roi Gradlon ou encore la grande Fouesnantaise.

* Artiste peintre, sculpteur, graveur, pêcheur et ancien charpentier de marine, René Quivilic a lui aussi fait l'école des arts décoratifs. Ses talents de dessinateur, son excellente culture générale ainsi que sa bretonnité incontestable sont pour lui un trampoline vers le succès: La brodeuse de Pont-labbé, l'assiette armoriquaine rustique pour n'en citer que quelques-uns, ont le don de nous rappeler, à nous, breton, d'où l'on vient. On lui doit la citation : " L'enseignement se vole par les yeux" .

Et bien d'autres comme : Camille Moreau, Victor Lucas, Armel Beaufils, Emile-Just Bachelet, Robert Micheau-Vernez, Yvonne-Jean Haffen, Pierre Lenoir et Annie Mouroux chez Henriot.

Comment fabrique t'on la faïence :

Comme je n'ai pas la science infuse, laissons parler les pro ! (ref. La faïencerie de Quimper)

* Dans de grands bassins, mélanger de l'eau avec de l'argile, de la silice, et du calcaire (facilement accessible par voie fluviale sur les quais de l'Odet).

Enlever le surplus d'eau en évaporant lentement et laisser raffermir la pâte à la consistance voulue.

* La battre avec des barres de fer pour la rendre homogène. Crever les bulles d'air éventuelles.

Mise en forme des objets : travail à L'ancienne

* Le tournage : Action de façonner la pâte sur un tour : le tour à "vaches" ou à roue utilisé pour les objets de grande taille. Le but du jeu consiste à faire tourner la roue à l'aide d'un baton (comme une roue de charette) avec force coups de "sabots" (mais ca, c'était avant...!) dans les rayons pour entretenir le mouvement. Le tour à pied crée des objets de taille moyenne ou petite. Sur une partie plus basse, un plateau circulaire est actionnée avec le pied.

* L'estampage : Action de créer des moules en plâtre afin de donner forme et relief à l'objet, créer un modèle en "dur" de la forme voulue et prélever des empreintes.

* L'ébavurage : Action qui consiste à enlever l'excès de pâte.

* Une fois séchée, la cuisson : à 1040°

* Le biscuit : pièce standard en céramique ou porcelaine blanche chauffée et durcie sans émaillage, spécimen.

La décoration :

* Plonger la pièce, maintenue avec une pince dans un bain d'émail pacifié à l'oxyde d'étain en suspension dans l'eau (voir plus haut l'info sur la préparation de l'émail ) et laisser sêcher

* Apposer le poncif : papier percé de trous qui suit le contour du décor. En tapotant avec la poncette (petit sac contenant du charbon de bois), ce dernier en passant à travers les trous, laisse des pointillés qui servira au tracé du décor. Comme dans un jeu d'enfant, il ne reste plus qu'à suivre les pointillé, ou le contour, avec un pinceau et de l'oxyde métalique coloré. On remplit alors la zone avec les couleurs choisies.

* L'objet décoré et séché subit une deuxième cuisson à 920° afin de confirmer l'imperméabilité de l'émail qui peut devenir collant et visqueux.

* Isoler les pièces les unes des autres permet de les protéger de la poussière du four à bois. Les placer dans une "gazette" (boite en argile réfractaire).

Et en parlant de gazette, les " trois commères" de Louis-Henri Nico nous rappelle que les " cancans " en bretagne n'étaient pas une légende.. hahaha!

Ajouter un commentaire